鳥学通信 no. 27 (2010.2.26発行)

会長就任のご挨拶

2010年1月より日本鳥学会会長に就任いたしました.日本鳥学会は明治45年(1912年)に設立されましたので,いまから2年後には100周年をむかえることになります.設立にあたっては東京帝国大学理学部教授の飯島魁博士が初代会頭(第10代から会長と名称を変更)をつとめられ,私が15代にあたるということで,非常に名誉なことだと感じています.

2010年1月より日本鳥学会会長に就任いたしました.日本鳥学会は明治45年(1912年)に設立されましたので,いまから2年後には100周年をむかえることになります.設立にあたっては東京帝国大学理学部教授の飯島魁博士が初代会頭(第10代から会長と名称を変更)をつとめられ,私が15代にあたるということで,非常に名誉なことだと感じています.

会長に就任してあらためて考えたのは「鳥学会とはなにか」ということです.現在の学会の姿を思い浮かべると,それは明らかに,鳥類を材料として科学を行なっている,あるいは科学を行なおうとしている人々の集団であり,学問分野の異なった多様な人たちの寄り合い所帯です.寄り合い所帯というと響きが良くありませんが,このことは,20世紀前半にはいまだ博物学的色彩の濃かった日本の鳥類をめぐる研究が,この半世紀の間にそれぞれの学問分野において科学として適応放散していった結果である,いいかえると日本鳥学会の急速な近代化の証だと考えられます.また各学問分野の人たちが,それぞれが有していない鳥に関する(異分野の)最新の知見を交換する場となり,そして仮に良い意味での分野間の軋轢を生じ,そのことが刺激となってそれぞれの分野の活性化をもたらしているとしたら,学会としてこれほど望ましいことはありません.また近年は,分野面においてのみならず,調査会社に所属する人たちの参画等による学会員の職業の多様化も進みました.これらの多様化は,鳥学会の近代化を裏付けるものであり,そのことにより,学会のなお一層の発展が期待できると考えています.

とはいえ,やはり組織(統一体)としての鳥学会とはなにか,そして学会がその名と科学的責務を負っている鳥類学あるいは鳥学(チョウガク)とはなにか,しばし立ち止まって考える必要があるのではないかと思います.鳥学会の英語名称はThe Ornithological Society of Japanですので,鳥類学であれ鳥学であれ,それらがOrnithologyであることには違いありません.では,Ornithologyとは何なのか?と思って最近訳出されたばかりの「鳥類学Ornithology」という本の目次を開くと,そこには鳥の起源から形態・機能・行動・生態・保全まで,つまりは鳥の科学のほぼすべてが語られているという事実にあらためて気づかされます.つまり日本鳥学会の現会員の多くが,各自の専門領域に属するものだと自負しているに違いない,鳥に関する科学的な知見を一人の著者が総合的に語っている,これがOrnithologyなのだと思い至った次第です.

寄り合い所帯の話と関連しますが,現在の日本鳥学会に「上記の意味でのOrnithologist」がどれだけいるのかと考えると,必ずしも肯定的な答えは返ってこないでしょう.ある意味,20世紀前半までの博物学の時代においては,多くの人がOrnithologistだったと言えるのかもしれません.彼らは当時の日本の鳥に関する多方面の知識をもっていたと想像されるからです.しかし博物学は,「枚挙の学」といわれるように,Ornithologyを行なう必要条件である「知識」を有していましたが,それらを科学に統合する「理論」を持ちませんでした.科学を行なう理論を手にしたいま,鳥類科学の総合としてのOrnithologyを進める十分条件をも,日本鳥学会は手にしたのではないでしょうか.今後,鳥類を材料とする諸科学の切磋琢磨の場としての日本鳥学会のさらなる発展はもちろんのこと,科学的なOrnithologyの発展も期待したいと思います.

さて最後に,この半世紀の間に起こった日本の鳥類学の画期的な出来事に簡単にふれておきたいと思います.詳しくは,100周年記念の委員会が主体となって,記念事業および記念出版が行なわれることになっていますので,それに譲るとして,国際化といわれる現代において,海外の学術誌に英語で論文を発表することは,ごくあたりまえのことになりました.ですから英語で論文を書かないといけないのだというプレッシャーを感じている人も多いかと思います.しかし1980年代においてこのことは普通ではありませんでした.私もその一員である昭和初期~20年代に生まれた人たちは,IbisやAukといったイギリス・アメリカの一流誌に投稿し,当時は厚いと感じていた壁を,ある時は必死で,またある時は軽々と越えてきました.まずはこのように,何事にも「歴史」があります.そしてここで重要なことは,これらの本質が決して英語の能力にあったわけではない,ということです.当時,日本人の論文が西洋の科学先進諸国に受け入れられたのは,内容のオリジナリティー(独創性)によっていたのであること,そしてこのオリジナリティーが,西洋の影響を強く受けながらも,日本人独自の思考で科学の礎を築いてこられた先人たちの,独自の思考と業績の基盤の上に明白に立脚していたということを認識しておく必要があります.またこのオリジナリティーを発現させることにおいて重要な役割を果たしたのは,当たり前のことですが,日本語でした.なぜなら私たち日本人は日本語でものを考えているからです.また日本語が西洋の諸言語とならんで,科学をおこなえる世界中で数少ない言語であることも承知しておく必要があります.このことにおいて,私たちが日本語をもちいて科学をおこなえるべく,科学の「言葉」と「概念」をつくられた先人たちに対する,深い感謝と尊敬の念を常に忘れてはいけないと思います.ですから日本の科学の歴史を知らずに,オリジナリティーのある業績を残した日本人はいたとしても稀有である,と言っても過言ではないと思うのです.100周年を前に,日本鳥学会の皆さんが,学会と日本の鳥類学の歴史にあらためて目をむけられることを切に希望いたします.

シンポジウム「鳥類モニタリングデータの集め方と使い方を考える」

日時:2010年1月9日(土) 13:00 - 17:00

会場:東京大学農学部1号館8番教室

演者:植田睦之(バードリサーチ)、新妻靖章 (名城大)、神山和夫 (バードリサーチ)、笠原里恵 (東大)、天野達也 (農環研)

コメンテイター:藤田道男 (環境省生物多様性センター)

参加:120人

主催:日本鳥学会企画委員会

ねらい

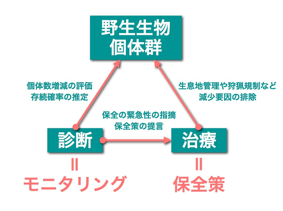

野生生物のモニタリングは、人の健康診断に例えることができます (図)。定期的に診断していれば、早めに個体数減少 (= 病変) の兆しを見つけ、くわしい調査 (= 再検査?) で原因を特定し、狩猟規制や生息地管理などの保全策 (= 治療) を施すことができます。鳥のように分散能力の高い生物の増減を診断するには、広域にわたるモニタリングが必要です。生物の増減は個体群単位で起こるため、個体群全体の増減をモニタリングすることが望ましいのですが、分散率の高い生物は個体群の広がりも大きく、狭い範囲のモニタリングではその一部しか把握できません。たまたま増加している場所で調査した場合、全体では個体数が減っているにも関わらず「増加している」という誤った診断を下してしまいます(この問題については 植田 2009 にも説明があります)。

日本の広域モニタリングは、すでに30年以上の歴史をもっています。たとえば、環境省の全国ガンカモ一斉調査は1970年、シギ・チドリ類定点調査も1971年から形を変えつつも毎年継続されています。また、すべての鳥を対象とした全国鳥類繁殖分布調査も、1974-78年に1回目の調査が行われています。30年以上の蓄積があれば、鳥を中心とした生物多様性の健康状態はどうなのか、データに基づいた診断ができるはずです。しかし、残念ながら日本でのモニタリングデータの解析とその保全策への応用は、北米や西ヨーロッパに比べるとかなり遅れをとっているように見えます。

たとえばイギリスでは、繁殖鳥調査の解析から、農地に生息する鳥が著しく減少していることが示され、その減少要因特定のための研究が盛んになり、その成果が農業政策などにも反映されています (まとまった和文総説として、藤岡・吉田 2002, 天野 2009, 植田 2009)。しかし、日本では、モニタリングデータにもとづく鳥の増減判定の解析でさえも、最近まで盛んではなく、単純に調査データの合計個体数が示されるだけのことが多かったようです。つまり日本では、健康診断は受けたけれど、診断結果を受け取っても無視しているか、検査データの解析すらしていない状態が続いていたのです。

しかし近年、日本の状況も大きく変わりつつあります。モニタリングデータの蓄積をもとに、さまざまな鳥の増減評価や、減少要因特定を目指した研究が発表され始めています。モニタリングによる診断と治療のループが、大きく前進し始めているのです。

このシンポジウムのねらいは、このような新しいモニタリングデータの収集と解析を進めていらっしゃるご本人に、その最新成果を分かりやすい形で紹介していただき、モニタリングに携わるボランティア、NPO、NGO、行政の方々、研究者にその具体像を知っていただくとともに、日本でのモニタリングの可能性と問題点を一緒に考える場を提供することでした。

当日の様子

参加人数は120人と、私たちの予想を大きく上回る盛況で (写真)、鳥類モニタリングへの関心と要求の高さを実感しました。集まった顔ぶれは、モニタリング調査に参加している方々、モニタリング調査の運営に関わっている NGO や NPO のスタッフ、鳥の保全や生態、多様性保全の国際協力などをテーマとする学生やポスドク、プロ・アマチュアの研究者、そして行政関係者の順に多かったでしょうか。ほぼオーガナイザーのねらい通りの顔ぶれでした。

進行は、前半の導入から講演までを藤田剛が行い、後半のコメントとパネルディスカッションは綿貫豊さんが行いました。

講演については、内容がわかりやすく、お話に込められたメッセージも明確であったこともあり、少しでも聞き漏らすまいという聴衆の熱意が、むんむんと伝わってきました。その興味深い講演の詳細は、下の講演概要をご覧ください。

10分間の休憩を挟み、重要生態系監視地域モニタリング推進事業 (モニタリングサイト1000) を統括し、実際のモニタリング事業を実施する立場から、環境省生物多様性センターの藤田道男さんに各講演へのコメントをいただきました。生物多様性センターは、鳥だけでなく、日本の様々な生態系のモニタリング活動を担うセンターのひとつです。行政の立場から、このような場に赴いてくださることは多少なりとも勇気の必要なことだったと思います。そのプレッシャー(?)の中で、10分以上にわたり各講演への非常に前向きなご意見をいただきました。

パネルディスカッションは、講演時に配られた質問票を休憩時間に集め、進行役の綿貫さんが質問をそれぞれも当事者に割り振り、さらにその返答への意見を出していただくという形をとりました。内容の濃い、本質をついた質問が多かったと思います。綿貫さんの的確で手際よい進行と演者の誠意ある返答によって、質問者にも納得できる議論が進められた印象を受けました。以下に、その厳しい(?)質問の例を挙げておきます。

パネルディスカッションは、講演時に配られた質問票を休憩時間に集め、進行役の綿貫さんが質問をそれぞれも当事者に割り振り、さらにその返答への意見を出していただくという形をとりました。内容の濃い、本質をついた質問が多かったと思います。綿貫さんの的確で手際よい進行と演者の誠意ある返答によって、質問者にも納得できる議論が進められた印象を受けました。以下に、その厳しい(?)質問の例を挙げておきます。

藤田(道)さん、植田さんへの質問:これまでにモニタリングデータが施策に活かされた例は? 減少が明らかになった鳥に対する対策は?

新妻さんへの質問:ビーチセンサスによって油汚染や混獲の現状をまとめたあと、それを誰をターゲットに提言を行いますか? 保全活動に効果的に繋がるシステムが必要では?

天野さんへの質問:結果で示されたシギチドリ類の個体数変化のデータのばらつきが、主に調査サイト間のばらつきによるものなら、サイト間の傾向のちがいを検出する手法はありますか? とくに日本は、南北に長いので地域差が重要なのではないか。

講演概要

1. 鳥類モニタリングデータの集め方と使い方:森で繁殖する鳥を例に

植田睦之 (バードリサーチ)

森は日本国土の3分の2を占めるため、森で繁殖する鳥のモニタリングは重要な意味をもつ。この内、特定の場所を対象とした詳細な調査では、鳥の個体数変化が詳しく記録されており、変化原因を特定できる場合もある。例えば大台ケ原では、シカ増加による森林構造の変化に伴いアカハラなどが増加した一方で、ウグイスなどが減少したことが示されている。広域多地点調査からは、国全体の変化を把握できる。代表例である全国鳥類繁殖分布調査は、1974-78年と1997-2002年に行なわれた調査で、その解析から、主に北海道や東北以外の地域で鳥が減少していることや、草原や湿地、河原の鳥が減っていることなどが分かっている。また、長距離渡りを行ない、農地を利用する中程度のサイズの鳥の分布が縮小していることも明らかにされている。さらに、2004年から始まったモニタリングサイト1000の森林での鳥類調査の結果からは、鳥類相の地理的特性や,今後モニタリングを進めていく上での注目種も示されている。

データ収集法の改善も進んでおり、モニタリングサイト1000では、精度が落ちないことを調べた上で、ラインセンサス法から薮化の進んだ森や積雪地帯でも調査しやすいスポットライトセンサス法に変更された。さらに、「協力したい」と思った人がだれでも参加できる調査として、ウエブなどを通して情報を収集する季節前線ウオッチやベランダバードウオッチなども始まっている。

2. 鳥類モニタリングデータの集め方と使い方:海鳥を例に

新妻靖章 (名城大)・風間健太郎・伊藤基裕 (北海道大院)・富田直樹(名城大)

日本人にとって海鳥は、漁業対象となる魚群探索の手がかりや、天然記念物など希少な自然の一部として、古くから関わりをもってきた。海鳥のモニタリングの代表例として、繁殖地のモニタリング、ビーチセンサス、フェリー・センサスがある。北海道天売島での繁殖地のモニタリングは、海洋環境の変動に対する海鳥の反応や、海鳥の繁殖状況、海上分布の把握などを目的とし、ウミネコなど海鳥3種を対象に、巣数や餌内容、繁殖成功度などを記録している。日本海鳥グループが進めているビーチセンサスでは、約5kmの海岸を1調査区とし、月に数回、海岸に漂着する海鳥死体の種や推定死因などを記録している。また、同グループが進めているフェリールートを用いたフェリー・センサスでは、フェリーの進行方向に対して200mの範囲で確認した海鳥を記録する。この際、フェリーからの距離に応じた見落とし率も推定し、補正を行えるようにデータを収集している。

これらのデータの主要な使い方は、海鳥保全への応用と海洋生態系変動の指標としての応用の2つに分けられる。前者の例として、カリフォルニアのモントレー湾のビーチセンサスによって、繁殖個体数回復の遅れが、刺し網による混獲が原因であることが明らかになったことが挙げられる。後者としては、天売島のウトウの長期調査によって、同島周辺の魚種がマイワシからカタクチイワシに大きく変化し、その結果、ウトウ雛の成長率が高まり、個体数が増加したことが明らかにされた例が挙げられる。また、データの共有化もこれら保全活動への応用上重要な意味をもつ。Global Procellariiform Tracking Database では、ミズナギドリ類の延縄漁で混獲された数と位置のデータを共有化し、重要生息地の特定を進めている。Pacific Seabird Monitoring Database では、すでに太平洋の海鳥54種190繁殖地のデータが共有化されており、1?2年後にはウエブ経由で情報が配布される予定である。また、フェリー・センサスのデータを広く集めるため、ウエブ上でデータ入力できるシステムも開発中である。

3. 参加型調査で解明されるカモ類の個体数変化と季節変化

神山和夫 (バードリサーチ)・笠原里恵 (東大)

環境省と都道府県が実施しているガンカモ類の生息調査は、1971年から開始された日本を代表する長期モニタリング調査である。しかし、このデータには、年によって調査ができなかった地点や、途中で廃止、新設した地点の影響でデータが穴あきになり、個体数変化の判断が難しいという問題がある。そこで、そのデータの穴を補完して個体数指数を算出するソフトウェアであるTRIM (TRends & Indices for Monitoring Data: Statistics Netherlands 2005) を用い、カモ類12種とアイサ類1種の1996年から2009年までの個体数の変化傾向を分析した。その結果、潜水採餌ガモとアイサ類は増加傾向を示していたのに対し、水面採餌ガモは減少傾向を示していることが分かった。また、潜水ガモの増加は主に河口で起こったのに対し、水面採餌カモの減少は、河川や自然湖沼を中心に起こっていることも分かった。

このガンカモ類の調査とは別に、環境省が鳥インフルエンザ防疫対策として2007-08年から実施している調査がある。この渡り鳥飛来状況調査は、39の湖沼で毎月3回カウントする調査である。この解析から、オオハクチョウの飛来は調査1年目にくらべ2年目が北海道や東北で早く、それ以南の本州では遅いといったように、飛来時期の年変化が地域によって違うこと、ヒドリガモの渡去時期は1?2月の積算温度に依存して早くなることなどが分かってきた。また、ハクチョウ類ではある程度積雪によって滞在場所を変化させる傾向が見えたのに対し、カモ類ではそれほどはっきりした傾向は無いことも分かり始めている。今後、季節変化の評価法の改良によって、ガンカモ類の国内移動のあり方をより明確に把握できる可能性がある。

4. 鳥類の個体数変化を監視するフレームワーク: シギ・チドリ類を例として

天野達也 (農環研)・Tamas Szekely (Univ. Bath) ・神山和夫(バードリサーチ)・天野一葉(京都大)・William J. Sutherland(Univ. Cambridge)

2010年目標などを筆頭に、近年生物多様性の変化を定量化する必要性が増している。そこで私たちは、(1) 個体数変化の指数化、(2) 個体数変化に影響をおよぼす要因の抽出、(3) 個体数が減少している種群を対象とした統合個体数指数の算出、という3段階から成るフレームワークを確立するための研究を進めた。対象として、全国で統一した長期モニタリングが行われているシギ・チドリ類(春期41種、秋期42種)のデータを用いた。

まず、個体数変化に地域差がある場合でも、より正確な推定ができる階層ベイズモデルを用い、1975-2008年の個体数変化を表す指数を推定した。その結果、春期12種、秋期16種が過去10、20、30年間のいずれかの期間で有意な減少を示していることが明らかになった。次に、減少している種の特性を明らかにするため、系統関係を考慮した比較法を行ったところ、水田への依存度が高い種と東アジア個体群が黄海に依存している種が、過去30年間及び20年間で減少していることが明らかになった。最後に、水田を利用する種群及び黄海に依存している種群を対象に、統合個体数指数を算出したところ、水田を利用する種群は1980年代後半から減少傾向を示しており、水田圃場整備や休耕田面積の変化が減少の一因と考えられた。一方で個体群が黄海に依存している種群は1970年代以降継続して減少していた。これらは干潟に依存した種であり、今後も干潟生息地の監視が必要だと考えられた。

参考になる文献とウエブページ

文献

Amano T. 2009. Conserving bird species in Japanese farmland: past achievements and future challenges. Biol. Conserv., 142, 1913-1921.

天野達也. 2009. 水田を利用する鳥類の個体数変化と広域観測. 遺伝, 63, 51-55.

Amano T., Yamaura, Y. 2007. Ecological and life-history traits related to range contractions among breeding birds in Japan. Biol. Conserv, 137, 271-282.

藤岡正博・吉田保志子. 2003. 農業生態系における鳥類多様性の保全. 山岸哲・樋口広芳(編).これからの鳥類学. 裳華房, 東京

福井晶子・安田雅俊・神山和夫・金井裕. 2005. 全国的な鳥類調査「鳥の生息環境モニタリング調査」で明らかになった繁殖期の鳥類群集の種構成. Strix 23, 1-29.

樋口広芳・村井英紀・花輪伸一・浜屋さとり. 1988. ガンカモ類における生息地の特徴と生息数の関係. Strix 7, 193-202.

植田睦之. 2009. 広域長期モニタリングにもとづく鳥類分布の時空間的変化. 樋口広芳・黒沢令子(編). 鳥の自然史.北海道大学出版会, 札幌.

植田睦之・平野敏明. 2005. 分布図で見る鳥の変化. 野鳥, 692, 4-11.

国内のモニタリング関連のウエブページ

環境省「モニタリングサイト 1000」 http://www.biodic.go.jp/moni1000/

環境省「生物多様性情報システム」http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html

バードリサーチ「季節前線ウオッチ」http://www.bird-research.jp/1_katsudo/kisetu/index_kisetsu.html

ツバメ全国観察ネットワークhttp://www.tsubame-map.jp/

海外の代表的なモニタリング関連のウエブページ

オーデュボン協会「クリスマスバードカウント」http://www.audubon.org/bird/cbc/

BTO「繁殖鳥類調査」 http://www.bto.org/bbs/index.htm

オスロ滞在記

2009年8月初めから2010年6月末にかけて、ノルウェーアカデミー高等研究所Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters (CAS) http://www.cas.uio.no に滞在する機会を得ました。CASは、オスロ大学を初めとするノルウェーの主要大学が財政支援を行う研究組織であり、ノルウェーでの基礎研究ならびに学際研究を国際水準で推進することを目的としています。CASは毎年、自然科学、人文科学、社会科学の3つの分野の研究プロジェクトを立ち上げ、各プロジェクトに参加するノルウェー国内外の研究者約10名をCASに最大11ヶ月招へいする研究支援を行っています。私は今回、自然科学の分野のプロジェクトCoevolutionary Interactions and Adaptations in a Metapopulation Contextの一員としてCASに滞在することになりました。プロジェクト名のCoevolutionary Interactionsとは、今回私が鳥学通信に寄稿する事からすぐにおわかりいただけるように、托卵鳥と宿主の共進化を意味します。本プロジェクトの代表者は長年ヨーロッパにおけるカッコウ研究を進めてきたEivin Roskaft教授であり、本プロジェクトは、托卵系における共進化に関するプロジェクトであるといってもいいでしょう。

私は大学院生時代から、鳥類の育児寄生いわゆる托卵の数理モデル研究を続けており、ノルウェーのカッコウ研究者達とは十年以上にわたるつきあいがあります。本プロジェクトでは数理モデル解析を担当することになっていて、2006年のプロジェクト申請、2007年夏にプロジェクトが採択され、2年の準備期間を経て2009年8月からオスロ生活が始まったことはとても感慨深く思います。11ヶ月のプロジェクトとはいっても、11ヶ月まるまる日本を離れることは公私の都合上無理であり、基本的に2ヶ月CASに滞在して1ヶ月日本に戻る生活を繰り返しています。本記事を執筆中の2月中旬は年度末の入試業務その他のため一時帰国しています。

|

| 写真 1: 8月の王宮の裏庭 |

本プロジェクトの参加メンバーは、Roskaft教授が所属する、ノルウェー第三の都市Trondheimにあるノルウェー工科大学NTNUの研究グループメンバーを中心とし、私を含めてアメリカ、デンマーク、スペイン、中国などから長年托卵・共進化に関わってきた研究者が入れ替わりCASに滞在する形で研究を進めています。

多数の研究者が毎日顔をつきあわて議論をする中から、様々な具体的なテーマを絞り込み、データ解析と論文執筆にいそしむ生活を送っています。参加メンバーの中で数理モデル解析を専門とする研究者は私一人であり、他のメンバーは皆、いわゆる動物行動学者・鳥学者です。私はフィールド調査を自ら行い、自らデータを解析する経験がないのですが、国際的に名の通った鳥学者達が、どのように研究対象に向き合い、どのようなアプローチで疑問を解決しようとしているか、そしてどのように論文を書いていくのかを身近で眺めることは、とても参考になります。

|

| 写真 2: 夏のオスロフィヨルドクルーズ |

抽象的なアイディアを数式として表現し、その帰結を解析する数理生物学的なアプローチとは異なり、フィード調査で集めたデータ、もしくは過去の文献から掘り起こしたデータが実証研究の出発点となります。山のようにあるデータから自らのアイディアを検証しようとする姿勢は、私自身、それなりに知っているはずの托卵に関して未だ未解決の問題が山のようにあることを再認識させられた貴重な経験です。驚かされたのは、彼らは常に新しいアイディアに思いを巡らせていて、中には、ばかげたアイディア(本人自身がそう言っている)を思いついては、それが本当にどうなのかをデータから検証しようとする姿勢です。突拍子もないと思われるアイディアも、議論を深めていくと、それもありうるかも、と思うようになり、果たして本当にそうであったことがデータの統計解析から明らかになったときの彼らはとても輝いて見えます。

|

| 写真 3: 11月の王宮裏庭 |

CASでは学術的な議論はもとより、効率的に論文を書くためにはどうすべきか、あるいは職場での雑用を如何に効率的に処理するか(または愚痴を言いあうなど)といった経験を語り合うなど、複数の研究者が同じ場所に長期的に滞在することで初めて可能になる体験はとても貴重です。参加メンバーの中に1年に十数本の論文をそれなりに名の通ったジャーナルに発表する方がいるのですが、彼が言うには、「論文は一日で書き上げるのだ」そうです。もっとも丸一日で論文1本が完成するわけではなく、そこに至るまでは長いデータ収集、統計解析の日々があるのですが、要はだらだら時間を過ごさず、書くと決めたら丸一日論文執筆のみに集中する姿勢が大切だということです。こうした研究者間の交流を通じて、他の研究者がどのような姿勢で研究に向き合っているかを知ることは大変役に立ちます。ちなみにこの方は、研究以外では、おいしい料理を振る舞ってくれたり、ワインや世界各地の食材に通じたりしているなど、人間的にも非常に魅力がある方です。またCASでは、人文社会系プロジェクトと社会科学系プロジェクトに参加している研究者達とも一緒に昼食を取ったり、CASが時々企画する行事に参加することで、全く異なる分野の研究者と知り合いになれるのもとても良い機会です。

|

| 写真 4: 12月冬至前の昼時。太陽高度に注意 |

|

| 写真 5: 12月CASからの眺め |

最後に、CASがあるオスロについて触れておきましょう。オスロはノルウェーの首都で人口は50万を少し上回る程度の日本の感覚からすると小さな街ですが、人口の約2割が外国人と言うこともあり、とても国際色豊かな街です。物価は非常に高いものの(ビール1杯が1000円、普通のレストランの昼食は最低3000円します)、世界各国の食べ物(Sushi レストランもたくさんあります)、住居、公共交通機関の質はどれも高水準で、お金さえあれば非常に快適な生活を送ることができる町です。夏期は夜9時、10時まで明るく、勤務時間が終わる午後4時前から、ちょうど良い涼しさの中、水辺や公園を散策したりして長い一日を楽しむことができます。冬期は真っ暗闇の朝8時からオフィスで仕事を始め、午後4時には真っ暗になる中を帰宅し、十分に暖房が効いた住宅でゆっくりとした時間を過ごします。冬のオスロはマイナス10度以下に下がることが普通なのですが、すべての建物は全館暖房が効いているため、建物中ではシャツ一枚で快適です。私の日本での仕事場である大学の廊下の方がよほど寒いのです。北欧諸国は生活水準が高いことで知られていますが、まさにその一端を体験することができ、大変充実した時間を過ごせています(CASに滞在している間は)。CAS滞在中の研究成果は追って、学会発表や学術論文の形で発表してゆくつもりです。

|

| 写真 6: CASオフィスにて |

鳥学通信の読者、特に若手の研究者の方へこれを機会に是非お伝えしておきたいことがあります。私は托卵の数理モデルを大学院生の頃から手がけてきましたが、一時、托卵以外の研究テーマに軸足を移そうとした時期がありました。でも、托卵を研究する鳥学者達と常日頃交流する機会を持つ事で、今でも取り組むネタに尽きないほどのテーマを抱えるようになりました。継続は力なりといいますが、若手の研究者の方へは、1)同じ分野の国内外の研究者と継続的な交流が可能になるような関係を築くこと、2)国外へ積極的に打って出ること(学会発表、共著論文など)、の大切さを強調しておきたいと思います。

鳥学通信は、皆様からの原稿投稿・企画をお待ちしております。鳥学会への意見、調査のおもしろグッズ、研究アイデア等、読みたい連載ネタ、なんでもよろしいですので会員のみなさまの原稿・意見をお待ちしています。原稿・意見の投稿は、編集担当者宛 (ornith_letters lagopus.com) までメールでお願いします。

lagopus.com) までメールでお願いします。

鳥学通信は、2月,5月,8月,11月の1日に定期号を発行します。臨時号は、原稿が集まり次第、随時、発行します。

編集・電子出版:日本鳥学会広報委員会