鳥学通信 top に戻る

奈良女子大学理学部情報科学科 高須研究室

|

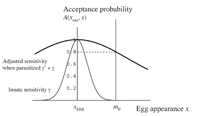

| 図 1. 最近書いたモデルの仮定の一つ (Stokke et al. 2007). |

|

| 写真 2. 11月末のノルウェー・トロンハイムフィヨルドの昼. |

|

| 写真 3. 11月末のノルウェー・トロンハイム街中の昼下がり. |

|

| 写真 4. ハンガリー自然史博物館所蔵のコレクション. |

|

| 写真 5. European Ornithologists' Union 2007 in Vienna. |

私が所属する奈良女子大学理学部・情報科学科では、約半分の学部生が大学院に進学し、博士号取得後多くの学生は一般企業や官公庁に職を得ます。そのため私はまだ博士課程の学生を指導したことはありません。ただ、托卵に関する私の数理的研究を知って、これまでスペインとスウェーデンからポストドク研究者が私の研究室に長期滞在したことがあります。当大学は女子大のため、修士課程・博士課程の正規学生は女子に限りますが、学術振興会の特別研究員や学位取得後のポストドク研究生は男子でも正規受け入れが可能です。私の研究室では実証的な鳥学に関する指導や議論はできませんが、数理に関する指導・議論に興味がある方は、長期・短期を問わず是非当研究室にお越し下さい。歓迎します!

東京大学農学生命科学研究科 生物多様性科学研究室

概要

|

| 写真 1. 衛星追跡の対象種ハチクマ(撮影:中村照男). |

アプローチはフィールドワークを主としていますが、系統地理や集団構造解析、血縁度解析のためのミトコンドリア DNA やマイクロサテライト DNA など分子マーカー解析、既存モニタリングデータをもとにした個体群パラメータなどの推定、統計モデルや個体ベースモデルなどのプロセスモデルを使った分布や個体群動態予測などにも積極的に取り込んでいます。生物多様性の理解と保全のためには、まず実際に野外で起こっていることを把握することが重要であり、フィールドデータを最大限集めることに加え、既存のモニタリングデータや分子マーカーなどの情報を最大限活用することも必要だと考えているからです。そして、統計モデルやプロセスモデルは、とくに生物多様性の保全を図る上で、重要な役割を果たすと考えています。

|

| 写真 2. カワウ(撮影:熊田那央). |

保全生物学、鳥類学、群集生態学、個体群生態学、進化生態学、行動生態学、系統地理学

構成

2008 年 8 月現在のメンバーは 35 名。内訳は、教員 4 (下記教員構成を参照)、ポスドク 4、研究生 2、博士院生 7、修士院生 12、学部生 2、スタッフ 4 です。この内、鳥の研究に携わっているのは、教員 3 人 (樋口、藤田、山口) を筆頭に 15 人。大規模な「鳥の研究室」であり、かつ、鳥に拘らずに研究を進めるメンバーとも身近に相互作用できる点が、この研究室の特徴です。

教員

|

| 写真 3. 霞ヶ浦周辺でのサギ類の餌動物調査(撮影 片山直樹). |

現在進行中の主な研究活動例を、鳥に関係するものにしぼって紹介しましょう。

・人工衛星による鳥類の渡り経路解明と渡り鳥の感染症拡大への影響評価

人工衛星を利用した渡り鳥の追跡は、遠く離れた繁殖地と中継地、越冬地、それぞれの重要性を評価するために非常に有効な手段です。樋口教授を中心に進めてこられたこの研究プロジェクトによって、マナヅルやタンチョウ、クロヅル、コウノトリ、サシバなど多くの中・大型鳥類の渡り経路が明らかになり、その生息地保全にも大きく貢献してきました。現在は、猛禽類の中でも生態に不明な点の多いハチクマの渡り追跡や、感染症伝播に関わる可能性のあるカモ類に焦点をあて、大々的に移動追跡を進めています。

言うまでもなく、鳥インフルエンザなどに代表される感染症問題は、現在の人間社会が直面している最重要課題のひとつです。そして、カモ類などの渡り鳥が、万が一でも感染症拡大に関わる可能性が生じた場合、その渡りや他の移動を通してどう伝播が進む可能性があるのかを解明する手段として、衛星追跡は有効な手段になります。これまで、渡り経路に不明な点の多かった、日本で越冬するカモ類を中心に、渡り中継地や繁殖地を特定するとともに、移動様式や生息地利用様式の定量的解析を進めています。文部科学省や環境省、そして米国地質調査局などから研究費を得て実施されており、昨年からは山口特任助教も加わって一段と解析が進んでいます (詳しくは樋口教授のウェブサイトをご覧ください)。

|

| 写真 4. その調査で捕まったアマガエル(撮影 片山直樹). |

国土の広大な面積を占める水田景観は、様々な生物の主要生息地として機能していることが、近年の研究によって明らかにされつつあります。水田景観での食料生産と生物多様性保全の両立は、自然環境保全上、最重要かつ緊急の課題として認識され始めています。藤田は、以下に示す院生らの研究成果の一部も踏まえながら、統計モデルと個体ベースモデルによる解析を通して、これらの農地を生息地とするモデル生物としての鳥類の分布決定プロセス解明と、農地などの景観構造がそのプロセスを通してどう個体群動態に影響を及ぼすのか、評価を試みています。

院生の研究テーマ

私たちの研究室への進学を検討している鳥学会会員の方たちのために、現在、所属している鳥関連の院生、研究生が進めている研究内容を紹介します。

これらの院生や研究生は、樋口教授を指導教員として研究を進めています。興味をもった方は、まず樋口教授 (higuchi[at]es.a.u-tokyo.ac.jp) に連絡をとり、直接お話されることをお薦めします。もちろん、一緒に研究を進めている藤田 (go[at]es.a.u-tokyo.ac.jp) や山口特任助教 (noriyuki[at]es.a.u-tokyo.ac.jp) への来訪も歓迎いたします。

大学院入試

修士課程:説明会は毎年 5 月中?下旬、出願期間は 7 月中旬、試験は 8 月下旬頃に実施。詳細は、農学生命科学研究科のウェブサイトにあります。

博士課程:前期と後期、年 2 回の募集があります。前期の 1 次試験は 8 月下旬、後期は 2 月下旬。いずれも 2 次試験は 2 月下旬に実施しています (詳しくは、上のサイトを参照)。

所在

113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学本郷キャンパス

農学部7号館B棟739号室 (樋口)、同732号室 (宮下)

同2号館別館 466号室 (藤田)、同 464号室 (山口)

ダーウィン便り(10):幾何学おたくのニワシドリ

ニワシドリは研究者を楽しませてくれます.よく知られているようにニワシドリの仲間はあずまやという構造物を造って,その廻りにいろいろな飾り物を並べます.有名なのは,アオアズマヤドリの集める青い物.本来はアカクサインコの羽根ですが,人家の近くでは青い洗濯ばさみやストローなどの人工物を集めます.オオニワシドリは,ちょっと違って,カタツムリの貝殻,動物の骨,小石など白または灰色の物をたくさん敷き詰めた上に,緑のガラスや木の実を置きます.緑の飾り物はあずまやの入り口付近の両側に置かれること,飾り物の中では緑のガラス,貝殻などが良く好まれることは,九州大学にいた勝野陽子さんの研究が明らかにしています(鳥学通信第 4 号).今回,私と春山菜央子さん(九大 4 年)はオオニワシドリの色彩選択を調べようとダーウィンに乗り込みました.

オオニワシドリの色彩選択については,すでに Endler & Day (2006) がクイーンズランドの個体群で実験を行い,灰色,緑,紫,赤系統が好まれる一方で,黄色,オレンジ系統が「嫌われる」ことを示しています.私たちは少し視点を変えて,色物がどこに置かれるかを調べようとしました.自然状態では緑色がよく取り込まれていますが,その他の色物はほとんどありません.Endler たちは緑以外の色物も好まれることを示しているのだから,その他の色が少ないのは生息地にそのような色が少ないためで,あずまやの近くに置いてあげればそれを取り込んで,色に応じて配置するだろうと予想したわけです.ところが事実は論文より奇なりです.

まず,Endler たちに習って,チョークと木のへらに様々の色を塗って,あずまやの近くに置きました.しかし,赤や黄色はあずまやから遙か遠くへ運ばれて,その他の色は無視に近い状態で,あずまやに取り込まれる物は一つもありません.最初から彼らの結果とは異なって,つまずいてしまいました.それからは苦難の連続で,ホームセンターなどいろいろの店をまわって,さまざまの材質のプラスチックを探しては使って見ましたが,赤,黄色が嫌われることがはっきりするだけで,取り込みは無し.結局,現場で集めた色ガラスと透明ガラスに色を塗った色ガラスのイミテーションで,なんとか取り込みが見られるようになりました.

|

| 写真 1. 最初はこのように並べました(写真:春山菜央子). |

|

| 写真 2. オオニワシドリが書いた図形.貝殻上に緑のガラスが手前に向かって引かれ,その左側に紺色のガラスの線が延び,直角に水色の線がつながり,手前に紺色,黄緑,赤のガラスの線が見える. |

オオニワシドリは本当に面白いですよ.誰か,一緒に研究をしませんか?

鳥学通信第 21 号をお届けします。今号から、鳥の研究ができる大学の研究室や、鳥類の研究者が在籍している研究機関などを紹介する「研究室紹介」という新企画をスタートしました。大学、大学院への進学や就職を考えている若い皆さんの参考になれば幸いです。トップバッターとして、奈良女子大学理学部情報科学科の高須さんと、東京大学生物多様性科学研究室の藤田さんにそれぞれの研究室をご紹介いただきました。今後、シリーズとして続けていきたいと考えていますのでご期待下さい。(編集長)

鳥学通信は、皆様からの原稿投稿・企画をお待ちしております。鳥学会への意見、調査のおもしろグッズ、研究アイデア等、読みたい連載ネタ、なんでもよろしいですので会員のみなさまの原稿・意見をお待ちしています。原稿・意見の投稿は、編集長の百瀬宛 (mailto: ornith_letters lagopus.com) までメールでお願いします。

lagopus.com) までメールでお願いします。

鳥学通信は、2月,5月,8月,11月の1日に定期号を発行します。臨時号は、原稿が集まり次第、随時、発行します。

編集・電子出版:日本鳥学会広報委員会