安西英明((公財)日本野鳥の会参与 E-mail: anzai[AT]wbsj.org)

川﨑晶子(立教大学)

※本文中の文字に下線が引いてあるものは、より詳しい説明のあるサイトなどにつながっています。クリックしてご覧ください。

1.開催の意図

鈴木孝夫(1926-2021)は世界的に知られている言語社会学者であるが,日本鳥学会の永年会員で,1950年代には黒田長久らとともに若手の鳥学研究グループを模索していたこともあった.小学生の時に日本野鳥の会創設者,中西悟堂(1895-1984)の『野鳥と共に』(1935)を読み中西宅に出向いた経歴を持ち,日本野鳥の会最古参会員を自慢にしていた.中西の思想を生活レベルで具現化し,1950年代から今でいうエコライフを始め,「買わずに拾う,捨てずに直す」をモットーにしていたため,没後,膨大な蔵書も捨てることなく活用できるようにと遺族,関係者で奔走している.

主催者は鈴木が所蔵していた鳥学会誌やさまざまな鳥関係の本をお預かりしているので,鳥学会大会の参加者に差し上げる機会にしたいと,本集会を企画した.また,会場に並べた書籍を参加者の興味関心に応じて引き取っていただく前に,鈴木と中西とともに,創設90周年となる日本野鳥の会(1934年創設)の歴史が日本鳥学会(1912年創設)とも関係していることを紹介した.

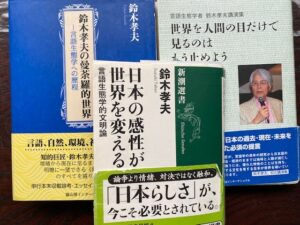

補助資料として,(1)日本鳥学会誌2021年70巻2号「紙碑 鳥好きで博学の自由人 鈴木孝夫を偲ぶ」(川﨑執筆),(2)日本野鳥の会会誌『野鳥』2024年7・8月号「中西悟堂が未来に示したもの」(原剛と安西の対談),(3)当日のパワーポイントの縮小印刷,を配布し,冒頭では,(公社)日本環境教育フォーラムがウェブで提供している環境教育ラジオ「私の本棚(第7回):日本の感性が世界を変える(鈴木)」で,安西が鈴木の著作とともに鈴木の師匠として中西を紹介したものを聞いていただいた.

2.鈴木孝夫と中西悟堂

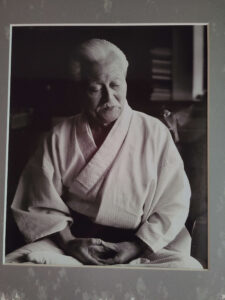

鈴木は慶應義塾大学名誉教授であり,同大言語文化研究所に所属,欧米の大学や研究所で客員教授等も歴任し,多くの著書を残した.岩波新書『ことばと文化』(1973)は増版を重ね,その後の著書でも,既存の学問の枠に収まらない独自の視点で,言語や文化から生態系の構成員である人のあり方まで,示唆に富む発信を続けた.広い見聞と見識を持つ一方で,観察から発見する法則,鳥瞰図的ものの見方などは,幼少から野鳥に親しみ観察を続けて来た経験があるからこそであろう.

鈴木は,中西が1939年に若手鳥学者育成のためにつくった研究部に所属,後に「それまでいわゆる公侯伯子男がするものだった鳥の研究に一般人が関わる契機となった」と評している.その著書『世界を人間の目だけで見るのはもうやめよう』(2019)でもわかるように,中西が早くから主張していた人間中心の物質文明の繁栄が人や自然に及ぼす悪影響について,鈴木は追求し続けた.晩年は自らの学問を言語生態学的文明論と呼び,2017年,日本野鳥の会連携団体総会の基調講演「最古参会員の提言」では「野鳥や自然を守るためにも,資源やエネルギーの消費が少なくても幸せになれる道を選択したい」と述べている.

中西悟堂は僧侶,詩人,歌人,思想家でもあるが,「野鳥の父」とも呼ばれ,鳥は捕って食べる,飼うが当たり前だった1934年に「野の鳥は野に」と日本野鳥の会を創設,会誌『野鳥』を創刊,科学と芸術の融合を目指して文化運動として発展させ,自然保護運動の主軸にもなっていく.その原点は中西自身が『野鳥』誌にも書いていたように日本古来の自然観,自然「じねん」である.ヒューマン(human)と区別されるネイチャー(nature)は自然「じねん」と同義ではなく,「じねん」は「おのづからしかり,あるがまま」という意味で,そこには人も含まれ,生かされているというもので,共存,共生の思想に通じるものであり,生物多様性条約においては2050年ビジョンに反映されている.

補足資料:

1.紙碑 中西悟堂氏 鳥 33(4) 129-131,1985.

2.NHK映像ファイル あの人に会いたい 中西悟堂,1978,1976年の番組を再構成し2004年制作.

3.すぎなみ学倶楽部 ゆかりの人々 中西悟堂さん,東京都杉並区区民参加型ウェブサイト,西村眞一,2014.

3.日本鳥学会の重鎮の野鳥の会への貢献

日本野鳥の会は中西が私財を投じ,自身の健康や家族をも犠牲にしていた側面もあるが,多くの協力者,支援者がいたからこそ文化運動として広がり,戦後の復興までも成し得たと言える.ここでは鳥学会で重鎮とされる方々がどのような支援,協力をしてきたか,会頭を務めた故人に絞って,事例を記しておく.

(※各氏名リンク先は「日本鳥学会100周年記念特別号」PDFの各歴代会長のページにリンクされています)

1)内田清之助(1884-1976,鳥学会3代会頭,在任期間:1946-47)

中西の思想や生き様に感銘した竹友藻風が,柳田國男らとともに中西に鳥の雑誌の創刊を勧めていた1933年,中西が相談に出向いたのが鳥学会の大御所と言われていた内田で,「学者の書くものは普及性がないので,文壇,画壇の人を通じて一般人に鳥の保護を訴えるには格好の企画である」と賛成し,野鳥の会の発起人,賛助員になり,会の運営,支部の設立にも関わり,経済的な支援もした.

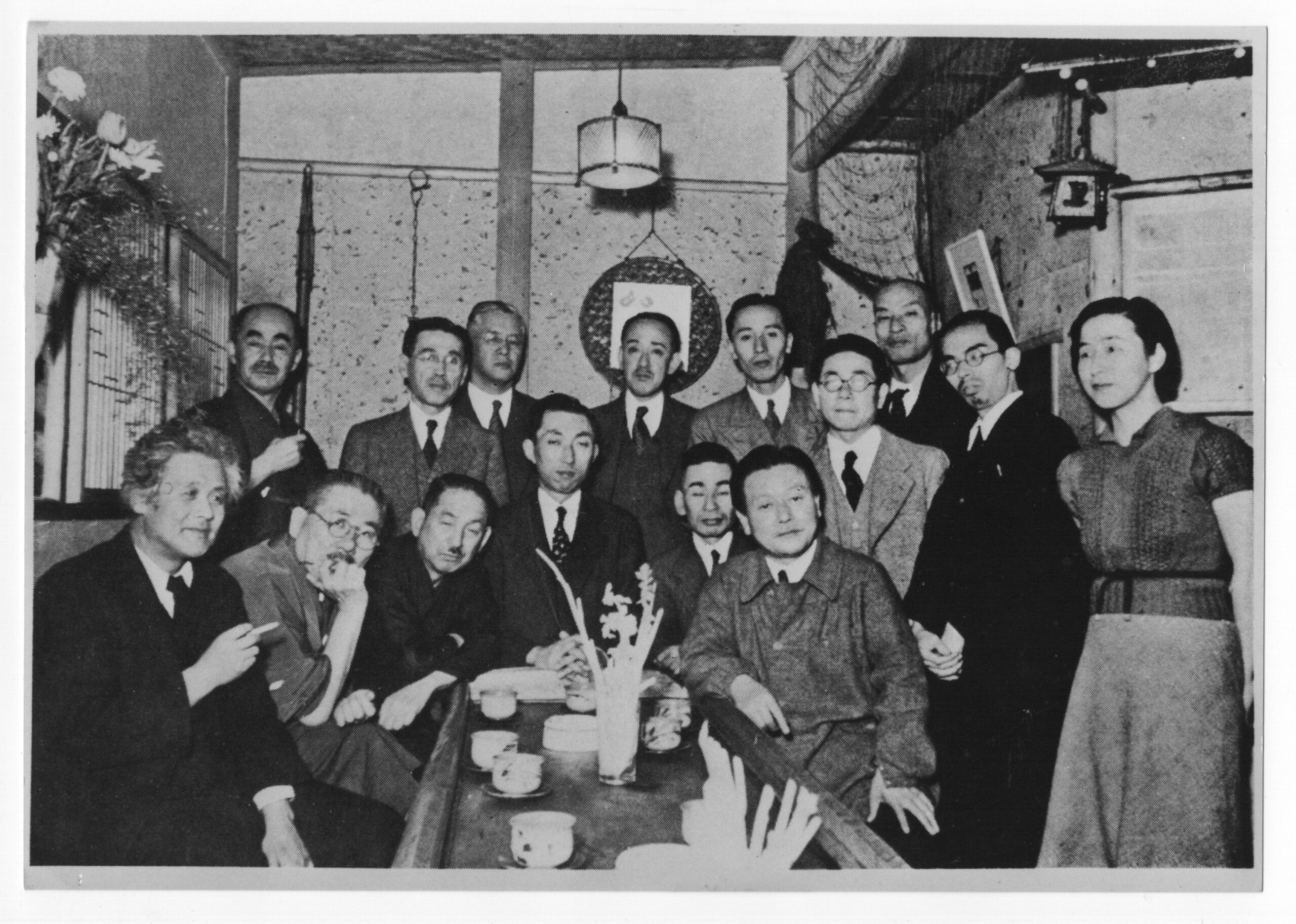

2)鷹司信輔(1889-1959,鳥学会2代会頭,在任期間:1922-46)

「鳥の公爵」と呼ばれ,野鳥の会創設時は賛助員で,1934年3月,最初の座談会にも参加した.1936年には内田と共に関西支部設立を手伝う.戦後,明治神宮宮司となり,野鳥の会のために内苑を開放したことが,現在も続く明治神宮探鳥会の契機となった.

3)山階芳麿(1900-1989,鳥学会5代会頭,在任期間:1963-70)

野鳥の会創設時の賛助員で,最初の座談会では「…保護というものは法律とか理屈ではいかぬ.どうしてもやはり鳥を愛するという情操の方面から行かなければ…」などと野鳥の会への支持を述べた.『野鳥』誌には創刊号から度々執筆し,前述した野鳥の会の研究部に協力,支援を続けた.1950年代から日本鳥類保護連盟会長(初代は前述の鷹司)で,同連盟で評議員,副会長,専務理事を務めた中西と共に,かすみ網や空気銃の問題,鳥獣保護法の成立や後述する初の国際会議などに取り組んだ.

なお,日本野鳥の会の事務所は中西宅などを転々としたが,1956年に山階鳥類研究所の一画に机と電話を設置したのが初の本格的な事務所である(鳥学会も1947-75年は事務局を山階鳥類研究所としていた).

4)黒田長禮(1889-1976,鳥学会4代会頭,在任期間:1947-63)

「鳥学の父」とも呼ばれ,野鳥の会創設時の賛助員で,最初の座談会にも参加し,『野鳥』誌にも度々寄稿した.葬儀では中西が弔辞を述べている.

5)黒田長久(1916-2009,鳥学会6代,8代会頭,在任期間:1970-75,1981-90)

父は上記の長禮.日本野鳥の会会長(在任期間:1990-2001)を務めた.

6)中村 司(1926-2018,鳥学会9代会頭,在任期間:1990-91)

父は中西が野外鳥学四天王と呼んだ一人,中村幸雄(他三人は川村多実二,榎本佳樹,川口孫治郎)で,日本野鳥の会では甲府支部長のほか,財団の理事や名誉顧問も務めた.

補足資料:紙碑 中村司先生を偲ぶ 日本鳥学会誌 68(1) 128-129, 2019

上記の会頭の他,清棲幸保(1901-1975),橘川次郎(1929-2016),山岸哲(11代会長),藤巻裕蔵(12代会長),樋口広芳(13代会長),上田恵介(16代会長)などの方々の野鳥の会への貢献も紹介した.

4.鳥学会の戦後復興,『野鳥』誌での学会の記事

1960年の『野鳥』25周年記念号では,黒田長禮が研究史の総括「過去二十五年の学界の歩み」を書いた中で1945年の鷹司家や黒田家の空襲による被害に触れているが,終戦後,中西は山階から「学会が機関紙『鳥』を発行してゆける経済的基盤を作って欲しい」と頼まれ,「こんどはこちらがお手伝いせねば」と苦手な金策に奔走した(中西は鳥学会から1953年,54年に表彰されている).

戦前から戦後しばらくの『野鳥』誌には鳥学会の動静,報告,行事の紹介などがしばしば掲載されている.前述した『野鳥』25周年記念号では内田清之助の「日本野鳥の会発祥のころ」に続く「学界25年の諸相」という括りで,黒田長禮の「過去二十五年の学界の歩み」,以後,川村多実二,山階芳麿などが書いている.その後「鳥界将来への問題」という括りでは黒田長久「鳥学将来の動向」に始まり,蝋山朋雄「野外鳥類学とは」,浦本昌記「日本鳥学の将来とアマチュア」,橘川次郎「鳥学今後の問題点」,山階芳麿「鳥類保護の将来」まで,現在に通じる議論が綴られている.

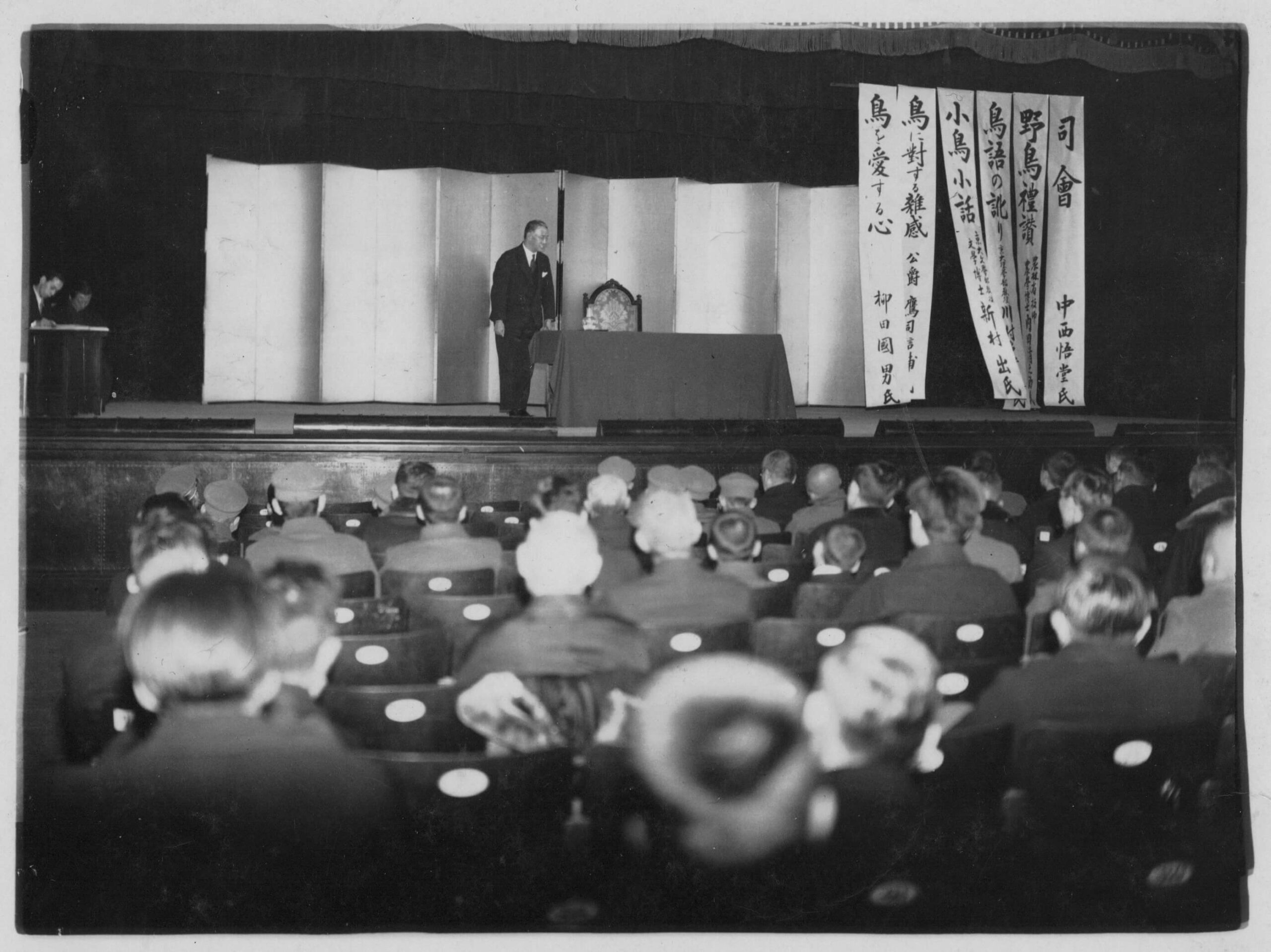

5.アジア初の国際会議

1960年に山階芳麿(日本鳥類保護連盟),黒田長禮(日本鳥学会),中西(日本野鳥の会)を代表に,鳥関係の国際会議としてはアジア初となる第12回国際鳥類保護会議(ICBP)が東京で開催された.アジア地域の協力体制についても話し合われ,トキを国際保護鳥に加えるなどした.当時の日本側の分担表には鈴木の名もあり,得意な語学力を使って参加者の家族の世話を担当していたようである.この会議を成し得たことが日本野鳥の会ではその後のアジア各国との連携,国際条約のシンポジウム開催などの国際活動に繋がり,鳥学会としても2014年のIOC(第26回国際鳥類学会議)の誘致,成功に至った原点と言えるのではないだろうか.

6.まとめ

本集会では上記のような歴史の紹介に続き,質疑の後,まとめとして安西は「未来を見据えるために現在を知るには,過去を知ることも必要.少なくとも私は先達の尽力の延長に自分の仕事があることを自覚でき,先達の想いなどを引き継いでいく責任や誇りを励みにすることができた」,川﨑は「鳥学の発展および鳥類保護への学術的貢献とされる鳥学会の目的に鑑みても,人と鳥の関わりや文化,思想,歴史的な研究にも期待したい」と述べた.会場に並べた数十冊の鈴木蔵書のほとんどは「鈴木の意思を継いで活用いただきたい」とお願いして,参加者に差し上げることができたが,鳥学会誌や鳥学通信などはバラでなく,一括での引き取り手を探すことにした.

本稿をまとめるにあたり,「日本鳥学会100年の歴史」(日本鳥学会誌61巻,2002),及び,日本野鳥の会会誌『野鳥』の主に初期のもの,25周年特集号(1960年3-6月号),80周年記念号(2014年4月号)などを参考にした.