W01 切っても切れない古生物学と鳥類学

〜古生物学者が見ている鳥の世界〜

青塚圭一(立教大学・東京大学総合研究博物館

E-mail: 5575391@rikkyo.ac.jp)

石川弘樹(東京大学総合研究博物館)

宇野友里花(東京大学)

多田誠之郎(福井県立大学)

1996年以降,羽毛の痕跡を持つ恐竜化石が相次いで発見されたことにより,恐竜と鳥類が極めて近い関係であることが明らかになった.今日では鳥類が恐竜から進化したとする学説は揺らぎのないものとして,広く知られるようになっている.しかしながら,恐竜が羽毛を持っただけで鳥類になるわけではない.恐竜から現生鳥類に至るまでの間には骨格形態はもちろん,機能的構造や生理面を含めた進化も起こっていたはずである.

この疑問を明らかにするために古生物学分野では日夜,様々な手法で研究を行なっているが,化石記録だけからそれらの疑問を説くことは不可能である.そのため,恐竜の直系の子孫である現生鳥類の生態,行動を理解することは古生物学的な疑問を解く上で欠かせないものであり,鳥類研究者と足並みを揃えて研究を行うことは,学際的な発展をもたらすものになると確信している.

そこで本集会は恐竜から鳥類への進化に関する古生物学研究の事例紹介をすると共に,鳥類研究の視点を含めた学際的研究の必要性を説くことを目的として企画した.本集会では趣旨説明を行った後,前半で中生代の鳥類に関する概要と古生物学研究における“鳥類”の定義に関する講演を行い,後半は演者自身の研究結果に基づいて,鳥類の翼を構成する前翼膜の進化に関する研究と,鼻腔構造から推察する恐竜の生理機能を推定した研究の紹介を行った.

中生代の鳥類の多様性

青塚圭一

中生代の鳥類というと始祖鳥が“最古の鳥類”として知られているものの,その他の鳥類の存在は一般的にあまり知られていない.しかし,これまでの化石記録から少なくとも白亜紀には鳥類の多様化が起こっていたことが明らかになっている.そこで,本発表では中生代の鳥類の種類や骨格的特徴について紹介を行った.

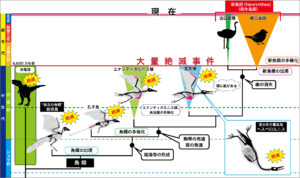

中生代に繁栄した鳥類には基盤的なものから順に孔子鳥,エナンティオルニス類,真鳥類などが代表的なものとして知られている.これらの鳥類化石はその骨格的特徴から現生鳥類とは異なる分類群のものとして扱われており,初めは長かった尻尾の骨が癒合して尾端骨を形成し,飛翔に向けた胸帯の発達,翼を構成する前肢の発達,そして大きな竜骨突起の形成へと徐々に現生鳥類と共通する骨格構造を進化させてきたものと考えられている.これらの鳥類の化石は世界中から報告されており,陸上性,潜水性のものも含まれていることから,中生代において鳥類は既に繁栄していたことが明らかである(図1).

しかし,化石として残るのは骨の一部のみということが殆どであり,その生態の復元は極めて難しい.このため,化石として残されている骨格構造を現生鳥類のものと比較し,その骨格的類似に基づき,行動や生態を推定するというのが一般的である.その研究例の1つとして,白亜紀の潜水鳥類であるヘスペロルニスの水掻きがアビのような蹼足であったのか,カイツブリのような弁足であったのかについて足根中足骨の特徴に基づき推定した研究内容を紹介した.

昨今の鳥類進化の研究の大きな疑問として,現生鳥類のグループ(新鳥類:Neornithes)がいつ出現したのか?ということが挙げられる.現在のところ新鳥類は白亜紀末期には出現していたことを示す化石が知られているが,なぜこのグループだけが恐竜を滅ぼした大量絶滅事件を生き残れたのかについては大きな謎であり,今後の更なる研究が必要であると言える.

中生代の鳥類と現在の鳥類は同じ鳥?

石川弘樹

我々は日常的に「鳥類」という言葉を使っているが,実はその定義や範囲は様々である.“現在”という1つの時間面にのみ言及している限りは問題にならないが,長い進化の歴史を辿っていくうえでは混乱のもとになる.そこで,本講演では「鳥類」の定義を題材に,系統的な分類群の定義法や「鳥類」的な特徴の獲得の歴史を紹介した.

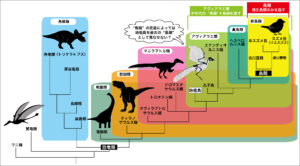

系統的な分類群の定義には主に2つの方法がある.1つは,特定の分類群との系統関係に基づくもので,たとえばイエスズメとトリケラトプスの最終共通祖先を基準に「恐竜類」を定義する意見がある.「鳥類」の場合,ドロマエオサウルス類やアーケオプテリクス(始祖鳥)などを基準に定義したものを「アヴィアラエ類(Avialae)」,現生鳥類のみを基準に定義したものを「新鳥類(Neornithes)」と呼ぶ.基本的には,中生代の「鳥類」はアヴィアラエ類を,新生代の「鳥類」は新鳥類を指す.しかし,化石種は系統関係が不確定な場合も多く,アヴィアラエ類では系統仮説によって「鳥類」の範囲が大きく変わってしまうこと,現在では始祖鳥は必ずしも最古の「鳥類」とは見なされていないこと,あくまで系統的な定義であるため初期の「鳥類」がどの程度「鳥類」的だったかには注意が必要なことなどを紹介した(図2).

分類群は特定の派生形質によっても定義でき,例としては「伸長した薬指」による「翼竜類」の定義などがある.鳥を鳥たらしめる特徴として羽毛や翼が考えられるが,これらの特徴は化石にはほとんど残らない.しかし,例外的に保存状態の良い化石の発見により,羽毛のような繊維状の構造が多くの恐竜類(ひょっとすると翼竜類)にも見られることが判明し,現生鳥類の羽毛の相同物がどこまで遡れるのかは議論が続いている.翼に関しても同様だが,少なくともマニラプトル類の一部の化石では翼状の構造が確認できる.

現生種だけ見ていれば「何が鳥か?」と迷うことはないだろう.しかし,鳥類らしい特徴が化石に残りにくかったり,連続的に変化していたりするせいで,誰もが納得する形で明確な指標を持って「鳥類」を定義付けることが難しいのが現状である.

恐竜はどのようにして翼を持ったのか?

宇野友里花

本講演では鳥類を特徴づける行動の1つである“飛翔”に関係する軟組織を化石の姿勢から推測した研究事例の紹介を行った.

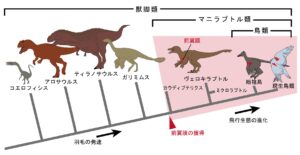

鳥類は翼を羽ばたかせることで飛行時に揚力と推進力を得ているが,現生鳥類の翼の前縁を見てみると「前翼膜」と呼ばれる,肩から手首まで伸びる膜状構造が存在している.この前翼膜は羽ばたきの際,揚力を生み出す役割を果たしており,肘と手首の連動もサポートし,飛行において重要な役割を担っている.これまでの化石の研究から,現生の鳥類の翼を特徴づける多くの形質(例えば,前肢の指が3本であること,手首の骨や中手骨が癒合していること,風切羽を持つことなど)は,恐竜の段階で獲得されていたことがわかっているが,軟組織である前翼膜は化石として保存されにくいため,恐竜から鳥類への進化の過程でこの構造がいつ獲得されたものなのかは明らかになっていなかった.

そこで,前翼膜が肘の角度を制限する構造であることに着目し,前翼膜を持つ鳥類では,肘が大きく伸びて化石化することはないと予想した.そして,新生代の爬虫類と鳥類の化石を調べ,肘関節の角度を測定し比較したところ,鳥類化石では,肘が優位に小さい角度で保存されていることがわかった.さらに恐竜化石の肘の角度を測定したところ,鳥類に近縁なグループになるほど化石として保存されている肘関節の角度が小さくなっており,特にマニラプトル類では,現生鳥類と同様の肘の角度が保存されていることが明らかになった.マニラプトル類は鳥に近縁な恐竜ではあるが,しばしば爪を使って狩りをしていたと考えられる陸上性の肉食恐竜である.つまり,現在の鳥の飛行において重要な役割をもつ前翼膜もまた,鳥の飛行の起源よりも前の恐竜の段階で獲得されていたと考えられるのである(図3).

恐竜の代謝能力は鳥か?爬虫類か?

多田誠之郎

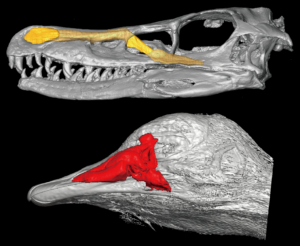

一般的に爬虫類は外温動物であるのに対し,鳥類は内温動物である.恐竜は爬虫類であるが鳥類へと進化したとすれば,代謝に関わる生理機能の進化を伴っていたはずである.そこで,鳥類の祖先である恐竜類の代謝状態を推定するために,内温性の鳥類・哺乳類が独立に獲得した呼吸鼻甲介と呼ばれる構造についての研究を紹介した.

呼吸鼻甲介は,鼻腔内に突出する渦巻き状の突起構造であり,鼻腔の表面積を大きくして熱交換効率を上げることで,内温動物が持つ大きな脳の温度維持に役立っていると考えられている.今回紹介した研究においても,内温動物が本構造を鼻腔内に包含することで,外温動物よりも大きな鼻腔サイズを持つことを示した.また,このパラメータに基づき非鳥類恐竜類に注目してみると,鼻腔サイズは現生鳥類ほど大きくなっておらず,鳥類程度に発達した脳の熱交換機能は有していなかったことが明らかになった(図4).

代謝状態を含む生理学的特性を化石記録から直接明らかにするには難しい点が多いが,それらを形態の変化にすりかえてアプローチする方法は古生物学特有のものであるため,研究紹介を交えて本自由集会で紹介した.

4つの講演を終えた後,最後に総合討論として参加者との意見交換の時間を設けた.その中で,鳥類の骨学的進化や古生物研究に関する大変好意的な意見を頂くことができ,本集会で意図したことを参加者に伝えることができたと実感している.上述の通り,化石から読み解ける情報は過去の生物の残した証拠の一部に過ぎず,まだまだ検討の余地を多分に残しているというのが実情である.しかし,鳥類の遺体資料や行動データは外部形態や生態,行動の見えない古生物学研究にとって非常に意義のある情報をもたらせるものであり,鳥類研究者と共同で研究を行う機会を設けることは,双方にとって新たな知見を生み出す可能性を秘めている.本集会を機に今後,学際的な研究の発展に繋がっていくことを大いに期待したい.

(注:本記事に掲載されている図の著作権は各作者に帰属します。無断使用・転載を禁じます。)