2016年5月6日

上田恵介

3月で立教大学を定年退職しましたが、大学にいた頃は、私のところに全国の高校生,時には中学生、小学生から、鳥の研究をしたいがどの大学に行けばいいかという問い合わせが多くありました。私がずっと勤めていられたら、「立教にいらっしゃい」と言えるのですが、そういうわけには行きません。数年前からは、希望を聞いて、その都度、希望に添うようなところを紹介して来ました。

しかしこうした情報は学会のサイトに掲載しておけば、便利かと思い、とりあえず私が把握している範囲で、鳥の研究ができる(できそうな)大学,大学院を紹介します。古い情報,間違いもあるかと思うので、これだけを鵜呑みにせずに、必ず自分で調べて、志望が固まってきたら、直接、その先生に問い合わせてください。どの先生も、問い合わせには快く答えてくれると思います。

北海道大学理学研究科・生物地球系専攻(自然誌機能生物学)高木昌興(まさおき)先生

高木先生は北大大学院の東先生の研究室の出身。立教大学の研究員をへて大阪市大で、琉球諸島の鳥の生物地理を研究し、多くの学生・院生の面倒を見てきた先生です。北大でも院生の指導をされるので、鳥の研究をしたい人にはおすすめの研究室です。

海鳥の研究がしたいなら、北海道大学水産学部海洋生物科学科海洋生物資源科学部門(函館) 綿貫豊先生

北海道周辺の離島で繁殖するウトウやオオセグロカモメなど。ペンギンの研究も極地研といっしょに出来るかも。ホームページには先生が今取り組んでおられるテーマが乗っています。

1. 対島海流の年変化に対する海鳥の反応

2. ウミネコはなぜ2卵を産むのか?

3. 潜水性の海鳥はいかにして浮力に逆らってうまく潜るのか?

4. 伊豆のオオミズナギドリはなぜ北海道沿岸まで採食に来るのか?

東京都市大学環境学部環境創成学科 北村亘(わたる)先生

東大の樋口先生の研究室出身。千葉県でツバメのつがい外父性や東京湾のコアジサシの保全研究をしていた。私学なので条件は良くない(先生1人あたりの卒論生が多い)。大学院生はまだない(?)。

長崎大学環境科学部 山口典之先生

九大の生態科学(江口先生のところ)の出身。ポスドクで立教大学に在籍。伊豆諸島でヤマガラの研究をおこなう。立教大学のあと、横浜国大の松田裕之先生、ついで東大の樋口広芳先生のところで,ポスドク。サテライトトラッキング研究(カモ類、ハチクマ)。統計や理論生物学にも強い。若くて熱心、面倒見のいい先生(だと私は思う)。現在の研究テーマは、

(1) 衛星追跡データを利用した渡り行動研究

鳥類を対象とし、人工衛星を利用した遠隔追跡法により、以下のような研究項目に取り組む。 [1] 主要な渡り経路が風況・降雨などの気象条件にどの程度依存しているのか、外部形態や飛翔法の種ごとの違いにより、渡り経路が気象の影響をどの程度受けるのかを明らかにする。[2] 個体数の減少が懸念されているにも関わらず、繁殖地となる島嶼以外の生息(海)域がほとんど分かっていない海鳥が、どこを利用しているのかを調査する。

(2) 島嶼個体群の進化生態学研究

島嶼個体群には、それぞれ独自の選択圧や集団遺伝効果が働き、ユニークな形態、行動がもたらされる。本研究では、多くの島嶼を持つ九州という地域特性を活かし、以下のような調査、研究を展開する。[1] 島嶼に生息する動物、とくに鳥類個体群に現在みられる行動、形態、生活史形質を比較し、進化的意義を明らかにする。[2] 個体数が少ない島嶼個体群や海鳥コロニーなど島嶼繁殖地の基礎情報を収集する。

北大(環境科学院)小泉逸郎先生。動物生態学コース。

かつての東正剛先生の研究室。小泉先生は鳥の研究者ではないが、鳥の研究も歓迎とのこと。

研究室の紹介文は、「北海道の自然を舞台に野生動物の生態を研究しています。魚類、鳥類、哺乳類など様々な生物を対象に数の変化や分布を決める要因、地域の環境に応じた適応進化、繁殖行動や配偶システム、人間活動による個体群の絶滅、外来生物の影響といった基礎的・応用的テーマを幅広く扱っています。森や川の中で生物がどのように生きているのか。実はまだまだ謎だらけです。どんどん忙しくなる世の中。山の中に入ってちょっと自然に戻れる時間。これほど贅沢で、何が本当に大事かを教えてもらえる機会はあまり多くないと思います。野生動物に学ぶフィールド生態学は本当に魅力的な学問です」ということです。

名城大学農学部環境動物学研究室 日野輝明先生と新妻靖章先生

北大でカラ類の生態をやっていた日野輝明先生。専門は鳥類の群集生態学的研究、最近は森林生態系における生物間相互作用に関する研究、里山ランドスケープにおける生態系間相互作用に関する研究がメイン。

新妻先生は北大の綿貫先生のところで海鳥の研究をやっていた。アザラシの研究も。海鳥類のエネルギーダイナミックスに関する研究がメイン。ツキノワグマもあり。ハードなフィールドワークが好きな人にはおすすめ(かな?)。

弘前大学農学生命科学部生物学科 東信行先生

専門は動物生態学・生態工学。研究室のサイトには「水田・水路・ため池・二次林を含む農耕地生態系は,深山を除く日本の自然環境の典型である。これに河川や汽水・沿岸域を加え,野生動物の生息場所の保全や創出に関する基礎的な研究を行っている。鳥類・魚類を主な対象動物としている。例として,鳥では農耕地にいるフクロウや人為的に管理されている葦原にいるオオセッカ(立教を出た高橋雅雄さんがポスドクでいる)など。博士課程まで進学できるはずです。

先生のメッセージは「自然の中にはまだたくさんの発見があります。それを認識し理解することで,野生の生き物と人間との共存が可能になります」とのこと。

岩手大学農学部共生環境課程(保全生物学研究室) 東淳樹(あつき)先生

かつての里山は目高、蛍、源五郎や殿様蛙、秋の七草の桔梗など、日本人なら誰でも知っていて普通に見ることができた生き物の宝庫でした。しかし、メダカが絶滅危惧種に指定されたことに象徴されるように、里山から「ふつう」の生き物がどんどん姿を消しつつあります。里山の生き物たちが減ってきている原因は、ひとつに開発や耕地整備などのような、人の強い関わりによる生息地の破壊、ふたつに耕作放棄などのような、人の関わりがなくなることによる生息地の変質があります。私の研究スタイルは、はじめに、保全したい、あるいは保全しなければならない土地自然のイメージを強く持ちます。土地自然とは地域の土地的自然要素の集まりとしてとらえられます。土地自然の類型としては、一般的に地形と潜在自然植生が用いられます。つまり、保全対象とする地形や植生を含めた生態系(=景観)を選抜することが第一歩です。次に、その生態系の中に生息地を持つ主要な野生動物を選び、その動物にとってそこの土地自然がどのように利用され、また重要なのかを明らかにしていくのです。保全生物学研究室では、里山をおもな生息地としているサシバという猛禽類やメダカを対象に、その生態調査を通じて、その種と里山の保全に関わる研究を行っています。

筑波大学 生命環境系 (八ヶ岳演習林) 藤岡正博先生

アマサギの行動生態学研究で有名。オクラホマ大学のMock教授の研究室に留学。日本に戻って、農水省・中央農研を経て、現在、筑波大学教授。水田環境のサギ類等の群集生態学的研究。藤岡先生は長野の野辺山演習林の林長をされているので,月曜から金曜までは、野辺山勤務です。

新潟大学農学部、及び朱鷺・自然再生学研究センター 関島恒夫先生と永田尚志先生

農学部の生産環境科学科(大学院は自然科学研究科)には動物生態学の関島先生がおられるので、この大学院に院生として入学すれば博士課程までいけます。ここは以前はフクロウ研究で有名な阿部学先生の研究室だったので、伝統的に鳥類研究を扱っています。最近ではDNAバーコーディングを用いたトキの食性(修士)やオオヒシクイの食性(現D2)の研究が鳥学会で発表されていました。また、現在は風発とバードストライクの研究も行っており、樋口研出身の森口紗千子さんが特任助教として在籍しています。

永田先生のいるのは、新潟大学の研究推進機構 朱鷺・自然再生学研究センターという組織です。センター長が山村則夫先生(数理生物学)です。センター独自では学生・院生は受け入れできないようですが、他学部に入学して、ここの先生がたの指導を受けて鳥の研究はできます。副センター長の箕口秀夫先生、また組織は別ですが、農学部生産環境科学科の紙谷智彦先生は植物生態学が専門ですが,種子散布など鳥との共生関係にも理解があるので、相談に乗ってもらえるかもしれません。

新潟大学の組織とは別に佐渡には環境省のセンターもあり,私のところを卒業した岡久雄二さんがアクティングレンジャーとして勤務しています。

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 江崎保男先生と大迫義人先生

地域資源マネジメント研究科は、地球科学(ジオ)・生態学(エコ)・人文社会科学(ソシオ)という三つの学問分野を基盤としています(ホームページより)。研究科長は兵庫県立コウノトリの郷公園の所長を兼ねる江崎保男先生。江崎先生は来年定年ですが、ほかに鳥関係では大阪市大動物社会学研究室出身の大迫義人先生がいます。最近、博士後期課程の学生も取れるようになりました。

金沢大学大学院自然科学研究科生命科学専攻生物多様性動態学講座 大河原恭祐先生

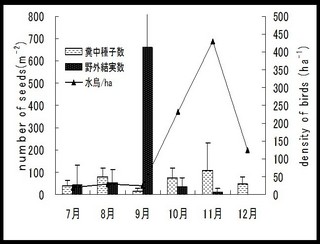

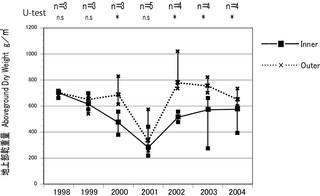

鳥の研究室ではありませんが、アリ研究者の大河原恭祐先生を中心とした、広く動物生態学の研究室です。先生がOKと言うなら鳥の研究もできます。過去には高橋雅雄さん(現、弘前大)が修士時代にケリを研究していましたし、日本野鳥の会自然保護室にいる田尻浩伸さんはトモエガモ研究で学位を取りました。サギ類の研究も行われているそうです。大河原先生は種子散布の研究にも興味を持っておられ、毎年、環境省のバンディング1級ステーションの福井県織田山に来て,ツグミ類などの糞を集めて解析されています。

石川県立大学 北村俊平先生

北村先生は京大の院生時代からずっとタイの熱帯雨林でサイチョウの研究をしてきたフィールドワーカーの先生です。

北村俊平先生談:こちらでも大学院生(修士・博士)は受け入れ可能です。が、植物生態学研究室なので植物との相互作用に関連したテーマ、もしくは石川県と強く結びついたテーマ(?)なら、受け入れやすいかなと思います。ちなみにこちらの卒業研究で鳥を希望する学生には、卒研を開始する段階でわたしと一緒に調査地を歩いて、見かけた(聞こえた)鳥が瞬時に判別できるかどうかを受け入れの基準にしています。ただ、地方の超小規模大学かつ生態学系の教員も少ない大学院で学生生活を送るデメリットは大きいので、それを超えるメリットがある研究テーマを提案できるかになると思います。

九州大学大学院比較社会文化研究科(国立科学博物館・動物研究部、西海功先生)。

国立科学博物館の西海先生は九州大学大学院比較社会文化研究院の客員准教授も兼任されているので、この大学院に入学すれば科博で鳥の研究ができます。

上越教育大修士課程(教科・領域教育専攻)自然系教育実践コース(理科) 中村雅彦先生

上越教育大は中高校の教員向けに開設された修士課程の大学院大学ですので、学部から入学することはできません。もし中高校の生物の教員になって、修士課程もおさめたいという希望があれば、それぞれの勤務先の教育委員会経由で入学できます。中村先生はイワヒバリの研究で有名で,現在はマダガスカルでの海外調査を精力的にこなしておられます。ここで修士号をとって、他大学の博士課程への進学という道はあります。

京都大学大学院農学研究科森林科学専攻森林生物学研究室 井鷺裕司先生

井鷺研究室では生態学的・遺伝学的な手法を用いて、動植物の生態や行動様式、 相互作用に関する研究を行っています。院生の中には鳥の研究を行っている院生もいます。これまで

安藤(現在,国立環境研):アカガシラカラスバトの保全

山崎:鳥と哺乳類とミズキの種子散布

吉川(現在,森林総研):イカルの種子散布などがあります。

井鷺先生が植物、保全、遺伝の先生なので、これらのテーマに関連した研究なら、分子生態学と絡めて鳥の研究が出来ると思います。http://www.forestbiology.kais.kyoto-u.ac.jp

鳥の研究が出来る大学と大学院Part 2はこちら