日本鳥学会2014年度大会自由集会報告:カモ科鳥類と水草の関係性を探る

世話人:渡辺朝一・神谷要

1999年より「東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク」の活動を支援する鳥学研究者のグループを設立し、毎年の鳥学会大会時に自由集会を開催して参りました。

2014年は、立教大学においてIOCと合わせて開催された大会にて、8月22日、18:00~20:00に「カモ科鳥類と水草の関係性を探る」と題して渡辺朝一、神谷要の2名が企画者となって開催致しました。

当日は20名ほどの皆さまにご参加をいただきました。この集会の要旨は、今までの集会の内容とともに以下のURLに掲載されております。是非ご参照ください。

http://www.jawgp.org/anet/jgprop.htm

演題1:リュウノヒゲモとコハクチョウのもちつもたれつの関係(神谷要/(公益財団法人)中海水鳥国際交流基金財団)

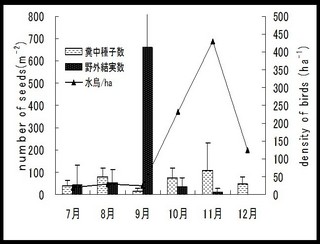

汽水性沈水植物のリュウノヒゲモ(Potamogeton pectinatas L.)については多くの研究があり、水鳥から見た餌資源としてだけでなく、種子分散について鳥類の貢献に関する様々な報告がなされている。特に米子水鳥公園では、水鳥の糞に中にはリュウノヒゲモの種子が含まれており、その種子分散布に水鳥が大きく関与していると考えられている。

種子散布には、風散布、水散布、自発散布、重力散布、動物散布(付着)(周食)などがあり、リュウノヒゲモの種子散布に関しては、動物散布(周食)についての研究が多くある。

鳥類の動物散布(周食) について小鳥の研究では、種子を食べてから排泄までの時間が大変短いことが知られているが、ガンカモ類の場合、体内滞留時間が8時間~20時間程度という報告が多くある。この時間があれば、カモ類は近年の渡りの発信機調査により、100㌔以上の移動を行うことが知られている。

また、リュウノヒゲモの種子は、食べられることによって発芽率の上昇が起こることが知られており、水草の散布にカモ類が貢献していることが予想されている。

<リュウノヒゲモの結実数と水鳥の糞中の種指数、水鳥の飛来数密度(2007年米子水鳥公園)>

演題2:マコモとガン/ハクチョウ類の複雑な関係(渡辺朝一/さいたま市)

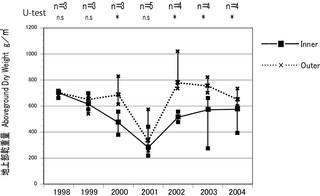

さまざまな水草の種の中にも、特に水鳥に好んで採食される種と、あまり採食されない種がある。その中でイネ科に属する大型の沈水植物であるマコモ(Zizania latifolia L.)は、その地下茎が越冬期のガン・ハクチョウ類の重要な食物となっている。マコモの、ガン・ハクチョウ類の食物としての特徴として、地下茎への被食に対して耐性があること、水深が深い場所では被食を受けた株が流出して群落が攪乱を受けること、水深が浅い場所(渡辺の調査地であった茨城県菅生沼)では被食を受けて地上部が旺盛に成長すること、がある。

<コハクチョウの食圧を受けたエリア(Outer)と受けないエリア(Inner)のマコモ地上部現存量の差>

水鳥と水草の関係性を巡っては、日本での研究例は少なく、未解明の課題が多いのが現状です。今後の更なる発展が期待されるテーマです。