横浜国立大学 夏川遼生

横浜国立大学の夏川遼生です.2021年度中村司奨励賞をいただけたことを大変光栄に思います.審査委員の皆様,受賞研究の実施にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます.この場をお借りして,受賞研究(オオタカが繁殖期における鳥類多様性の指標になることを都市生態系で実証した研究)とその関連論文について簡単に紹介させていただきます.

受賞研究を実施するに至った経緯

都市化は生息地の劣化や損失をもたらすため,都市生態系の生物多様性は自然生態系のそれよりも低いことが多いです.しかし,無視してよいほど低くはなく,場合によっては自然生態系と同等かそれ以上の保全価値を持つことがあります.したがって,生物多様性の保全を考える上では都市域の保全も重要です.

生物多様性の保全には多様性が高い地域の特定が不可欠ですが,包括的な生物相調査は限定的な時間や予算によって困難なことが多いです.そのため,生物多様性指標を使用した生物相調査の簡略化が注目されています.

受賞研究では,生物多様性指標としての猛禽類の実用性を検証することにしました.この理由は,①猛禽類は魅力的な形態を持ち,市民や行政による保全への理解と資金の拠出を促進しやすいことと,②頂点捕食者としての機能的な重要性とその希少性から猛禽類の保護が法制度や地域条例で(多くの場合)義務化/推進されていることです.言い換えれば,猛禽類が生物多様性指標として機能することがわかれば,市民や行政の協力の下,潤沢な資金を確保し,法的に担保された生物多様性保全を実現できる可能性があります.

上記のような背景から,生物多様性指標としての猛禽類の性能は様々な生態系で評価されてきました.しかし,前述した都市生態系の重要性にもかかわらず,都市域での研究はありませんでした.以上が今回の受賞研究を行うに至った経緯です.

調査結果とその解釈

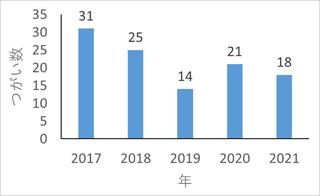

本研究では都市生態系に生息するオオタカを対象に生物多様性指標としての性能を評価しました.まず,神奈川県内の都市域に調査地を設定し,オオタカ繁殖地を探索しました.そして,発見したオオタカ繁殖地と無作為に選定した非繁殖地の両方で繁殖期の鳥類群集を調査し,それぞれの鳥類多様性を統計的に比較しました.その結果,オオタカ繁殖地は非繁殖地よりも高い鳥類多様性を保持することが明らかになりました.興味深いことに,森林面積のような土地被覆要因よりも,オオタカ繁殖地の存在の方が鳥類多様性をよく予測することもわかりました.この結果は,「オオタカが鳥類多様性の高い地域を選択する」という相関的なメカニズムだけでなく,「オオタカがトップダウン効果を介して高い鳥類多様性を促進する」という因果的なメカニズムが存在する可能性を示唆しています.

トップダウン効果は本研究結果を解釈するために重要な概念です.最近の研究によると,既にオオタカが消失してしまった繁殖地であってもペアが繁殖していたときと同様のトップダウン効果が(少なくとも一定の期間は)維持されることが示唆されています1.この成果に注目し,オオタカが繁殖地に執着しなくなる越冬期にも,上記と同様の鳥類群集の調査を行いました.さらに,生物多様性指標の性能を評価するには,指標候補との生態学的な関連性(例えば,捕食-被食の関係)が弱い分類群にも注目することが望ましいことを踏まえ,木本植物群集の調査も行いました.これらの調査の結果,オオタカは越冬期鳥類と木本植物を対象とした場合も,優れた指標性能を発揮することがわかりました.さらに,繁殖期鳥類の場合と同様に,オオタカ繁殖地の存在の方が土地被覆要因よりも各分類群の多様性をよく予測しました.

結論として,都市生態系では猛禽類が生物多様性指標として優れていることがわかりました.ただし,生物多様性指標としての猛禽類の実用性は生態系によって様々であり,同じ指標種を対象にした研究であっても完全には性能が一致しません.例えば,オオタカはイタリア2やフィンランド3の森林生態系や本研究で対象とした都市生態系では優れた指標性能を示しますが,北海道の農地生態系では生物多様性指標にならないとのことです4.したがって,この概念を他の生態系に外挿する場合は,先行事例を妄信するのではなく,背後にあるメカニズムも含めて関心地域のローカルな状況を十分に考慮することが重要です.

受賞論文とその関連研究

繁殖期鳥類の多様性に関する研究(受賞論文)

Natsukawa H. 2020. Raptor breeding sites as a surrogate for conserving high avian taxonomic richness and functional diversity in urban ecosystems. Ecological Indicators 119, 106874.

越冬期鳥類の多様性に関する研究

Natsukawa H. 2021. Raptor breeding sites indicate high taxonomic and functional diversities of wintering birds in urban ecosystems. Urban Forestry & Urban Greening 60, 127066.

木本植物の多様性に関する研究

Natsukawa H, Yuasa H, Komuro S, Sergio F. 2021. Raptor breeding sites indicate high plant biodiversity in urban ecosystems. Scientific Reports 11, 21139.

引用文献

1. Burgas D, Ovaskainen O, Blanchet FG, Byholm P. 2021. The ghost of the hawk: top predator shaping bird communities in space and time. Frontiers in Ecology and Evolution 9, 638039.

2. Sergio F, Newton I, Marchesi L. 2005. Top predators and biodiversity. Nature 236, 192.

3. Burgas D, Byholm P, Parkkima T. 2014. Raptors as surrogates of biodiversity along a landscape gradient. Journal of Applied Ecology 51, 786–794.

4. Ozaki K, Isono M, Kawahara T, Iida S, Kudo T, Fukuyama K. 2006. A mechanistic approach to evaluation of umbrella species as conservation surrogates. Conservation Biology 20, 1507–1515.