板谷浩男(日本気象協会)

富岡辰先(公益財団法人日本野鳥の会)

中原一成(環境省自然環境局国立公園課 国立公園利用推進室)

早矢仕有子(北海学園大学)

須藤明子(株式会社イーグレット・オフィス)

菊地直樹(金沢大学)

守屋年史(バードリサーチ)

昨年度大会で野鳥観察をとりまく現状と課題というタイトルで自由集会を開催した.野生生物などの観光資源の利用は地方において経済的に期待が高まっていた.一方で,撮影や観察が鳥類の生息に負の影響を与えている可能性が示唆されていた.今年は,「エコツーリズムと鳥類の保全」を課題とし,4人のスピーカーから話題提供を経て,総合討論では社会的な観点も含めた議論を実施した.

野鳥の会が実施したアンケート調査結果報告

板谷浩男(日本気象協会)・富岡辰先(公益財団法人日本野鳥の会)

エコツーリズムや地域による資源利用として,鳥取県のキャンプ場で利用客を集客している事例を紹介した.この事例では,フクロウの巣箱を設置し,巣箱をライトトラップすることで利用客を呼び寄せているが,これのことを問題提起として紹介した.また,(公財)日本野鳥の会普及室による2023年のマナー問題事例の報告をおこなった.問題事例は,12の支部・連携団体からの延べ31件であった.問題報告の内容としては,音声による誘引や営巣放棄等,鳥に対する問題は7件,三脚による一般の方への交通妨害,多数の自動車による交通障害やマナー違反を注意した人とのトラブル等,人に対する問題は16件,両方に関わるものが3件だった.その他としては,小川を堰き止め水場を作ったり,小屋を設置したり,枝を折る,止まり木を設置する等の環境改変が4件あった.問題を起こしている人は,カメラマンが22件,観察者が1件,両方が4件と,圧倒的にカメラマンの問題が多くなっていた.

自然環境保全と地域経済活性化の両立を目指して

中原一成(環境省自然環境局国立公園課 国立公園利用推進室)

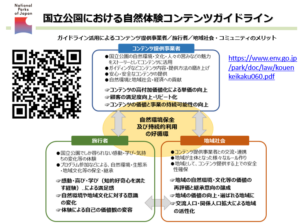

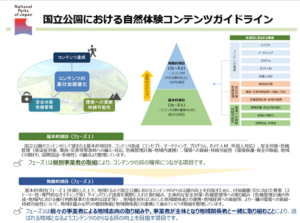

国立公園における保護と利用の好循環,エコツーリズム政策概要,アウトドアガイド事業者向けの「国立公園における自然体験コンテンツガイドライン」,ガイド育成事業,米国のアドベンチャートラベル(AT)事業社のサステナビリティへの取組等を紹介し,自然環境保全と地域経済向上の両立を考察した.

国立公園における保護と利用の好循環として,2016年より環境省が取り組む国立公園満喫プロジェクトを紹介した.本プロジェクトは,日本の国立公園のブランド力を高め,国内外の誘客を促進し,利用者数だけでなく,滞在時間を延ばし,自然を満喫できる上質なツーリズムを実現させるものである.また,地域の様々な主体が協働し,地域の経済社会を活性化させ,自然環境の保全へ再投資される好循環を生み出すことを目指している.これまで,受け入れ環境の磨き上げとして,景観改善,廃屋撤去,公共施設へのカフェ等導入,自然体験コンテンツの充実等を図っている.さらに,国内外へのプロモーションを,日本政府観光局サイト内国立公園一括情報サイト,国立公園公式SNS及びウェブサイト,国立公園オフィシャルパートナーシップ等民間企業との連携を通して実施している.令和3年の自然公園法の一部改正では,地域主体の自然体験アクティビティ促進の法定化・手続きの簡素化として,地域協議会が自然体験活動促進計画を作成できるようになった点等についても共有した.

エコツーリズム政策概要では,エコツーリズム推進法,エコツーリズム推進全体構想,エコツーリズム推進単体構想認定地域について,説明した.また,特定自然観光資源の指定による立入り制限制度の事例として,阿寒摩周国立公園内のアトサヌプリ(硫黄山),西表石垣国立公園内の西表島を紹介した.アトサヌプリでは,人数制限(年間5万人以内,1日130人以内)を導入し,また,認定ガイド同行が条件,参加料金は13,000円~/人となっており,保護と利用の好循環事例とも言える.

国立公園における自然体験コンテンツガイドラインは,全国の国立公園で提供される様々なコンテンツ(アクティビティや体験など)について,コンテンツを提供する事業者自らが「コンテンツ造成」,「安全対策・危機管理」,「環境への貢献・持続可能性」の3つの観点から,その質を確認することができるガイドラインとなっている.環境省では,多くの事業者の皆様に本ガイドラインの主旨をご理解いただき,より質の高い国立公園ならではのコンテンツの提供ができるように,国立公園のさらなる活性化を皆さんとともに進めていきたいと考えている.

ガイド育成事業として,令和6年度自然を活かす上質なツーリズム人材育成・地域作り支援事業による研修を紹介した.本研修は,地域社会の持続的発展を目的として,自然を活かし,社会や経済の課題も同時に解決するような“地域が元気になる”上質なツーリズムの実現を目指す人材育成と地域作りを支援するものとなっている.

最後に,米国のAT事業者のサステナビリティへの取組について,カリフォルニアを拠点とするリバーアウトフィッターである,OARSの取組等を紹介した.OARSは2000年にフィジーのUpper Navua River 周辺に自然環境保全地域を設立した.地域の土地所有者,村,企業,政府等ステークホルダーと協働して設立された.この取組はツーリズムを通して,自然環境保全と共に,地域発展にも貢献している.このユニークなパートナーシップは,これまでにリース支払い,旅料金,ガイドへの支払い等を通じて,100万ドル以上提供されている.ATTA(Adventure Travel Trade Association)によると,2019年時点でAT産業界では32%のAT事業者がB Corp等,サステナビリティ資格を有していたり,取得手続きを進めていたりしており,これらの資格は企業評価を高めているとも言え,AT事業者による自然環境保全への取組は必要不可欠である.

国立公園における自然体験コンテンツガイドラインについて

シマフクロウ保全とツーリズム

早矢仕有子(北海学園大学)

北海道の個体数が微増を続けているシマフクロウだが,観光利用と保全事業の軋轢が緩和できる兆しは無い.絶滅危惧種に対する営利目的の私的な餌付けに関しては,国も中止を呼びかけているが状況は一向に変わりそうにない.保護事業者(国)と事業に関わる研究者が声高に正論を叫ぶだけでは,経済的利益をシマフクロウから享受している人々の行動を変えることは困難である.道内で分布域の復元が進行しているタンチョウでは,とくに札幌圏で市民の見守り活動が活発化し,不適切な観察や撮影行為防止に貢献しているが,生息地を公開していないシマフクロウでは,地域住民の自発的な保護行為を促進することができないのも悩みの種である.

そこで,やや現実逃避の感はあるが,まだシマフクロウの分布域が復元していない札幌周辺でシマフクロウファンを増やし,保全活動への良き理解者と協力者を涵養することを目的とした普及啓発イベントに力点を置くことにした.とくに,子供たちと両親を仲間の輪に加えることで,次世代の力を借りて,かつての分布域である札幌や函館までシマフクロウの分布が復活する日を目指したい.

イヌワシを見せて守る作戦

須藤明子(株式会社イーグレット・オフィス)

滋賀県と岐阜県の県境にある伊吹山(標高1377m)では,1990年代からイヌワシの撮影を目的としたカメラマンによる問題が続いている.伊吹山ドライブウェイ沿いの歩行禁止区域への侵入,国定公園内での樹木伐採や餌付けなどの問題が続いている.さらに近年,一部のカメラマンが巣に接近するなど深刻化したことから,苦肉の策として「見せて守る作戦」を開始した.2023年4月〜9月には,「見守りによる監視効果」と「イヌワシを身近に感じることで保全の意識を育むこと」を目的として,イヌワシの営巣のようすをYouTubeでライブ配信し,地元米原市も「イヌワシ子育て応援プロジェクト」として協働した.さらに10月からは,ルールを守った観察会を定期的に開催している.これらの取り組みにより,多くの人がイヌワシの保全に象徴される生物多様性保全について考える貴重な機会となった.

2024年は,米原市と伊吹山ドライブウェイの協力を得て,ガードレールに侵入防止柵を設置してカメラマンを排除することに成功した.その結果,これまでカメラマンが占拠していた場所をイヌワシがハンティングの場所として利用するようすがたびたび観察された.このことが功を奏したのか, 6月にはイヌワシの雛が無事に巣立つことができた.11月には,伊吹山のカメラマン問題がテレビ放映され,大きな反響があった(毎日放送ニュース特集「特盛憤マン」).テレビ放映の数日後には,市民からの通報を受けて,はじめて米原警察(パトカー1台と警官2名)が現場を確認し,カメラマンを退去させた.

30年にわたるカメラマン問題が解決へと向かい,伊吹山のイヌワシが安心して営巣できる環境がもどることを願っている.

野鳥観察「問題」へ順応的に対応する-対話的アプローチのススメ

菊地直樹(金沢大学)

野鳥の保全と利用のあり方は,ある解決策を実施しても別の問題が生じてしまう「やっかいな問題」といっていいかもしれない.やっかいな問題の解決とは正解を出すことではない.バードウォッチャー,カメラマン,観光関係者,保護関係者,地域住民といった多様な人びとが試行錯誤を続けながら,早期発見や適切な対応ができる創造的な学びのプロセスを動かすことが重要である.

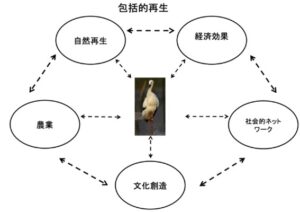

菊地が参加した兵庫県・豊岡市で実施されたコウノトリの野生復帰プロジェクトでは,コウノトリを中心に添えることで,農業の活性化,地域の経済効果,自然再生,文化の創造のネットワークといった多様な価値が同時多発的に生じている.コウノトリを害鳥と認識していた人たちにも,新たな価値観が生まれてきた.

野生復帰での経験を踏まえ,やっかいな問題となっている野鳥観察とマナーの問題を解決するためには,どうようなアプローチが必要かを模索してみた.そもそも野鳥観察「問題」は何が問題なのか?問題解決とは何か?そうした問いに対して,『やっかいな問題の解決とは,問題が起きても,多様な人びとが早期発見や適切な対応ができるという創造的な「学びのプロセス」を生み出すことである』と考えた.

次に,餌付けが問題となっているシマフクロウについて地域の関係者への聞き取り調査の結果から,以下のような問題が確認された.

<整理された問題点>

①地域住民が保全の担い手であると保護関係者が必ずしも認識していないこと

②地域の主体性が必ずしも担保されていないこと

③外部からの批判は地域生活に大きな影響を与えること

これらをふまえ,野鳥観察における問題を社会の問題としてとらえるならば,野鳥には多義的な「意味」が付与されており,関係する様々な人たちが,相互に理解し,相互に学び,お互いに関係を持ち合うことが重要だと考えられる.

すなわち,鳥の知識を習得してもらうだけでなく,保護や保全についての理解を得るだけでもなく,まずは地域社会に入っていって,地域社会が抱える問題や課題の一つとしてとらえ,多様な人々の考え方を知ること,学ぶことが重要であると考える.

多様な人びとが多様な考えをすることは,当然複雑である.複雑さは問題であると同時に解決のための資源でもあり,問題を解決していく順応性が問われている.誰からも納得される回答を用意することではなく,可能な限り調べて考え「こうではないか」という暫定的な提言をする,それを実行する,そしてまた調べて考える,というプロセスを対話的に進めることで複雑さの糸を解くことが出来ると考える.

現在,石川では,いしかわ生物多様性カフェを主催し,市民と専門家が「対話」する場をつくり,社会における課題を話し合う場を設け,地域の課題と生物多様性の保全に寄与する取り組みをはじめている.

総合討論

守屋年史(バードリサーチ)

総合討論では以下の話題が会場からも出され,自然保護と観光利用の両立,ガイドラインの有効活用,そして関係者間の協力の重要性が討論された.

1.モラル・マナーの普及と法律の役割

環境省では法律で対処しにくいモラルやマナーに関して,ガイドラインや啓発活動を通じて普及を図る方針を採用している.公園ガイドの教育が重要とされるが,ルールから逸脱する者への対応には課題がある.

2.絶滅危惧種の保護とガイドライン

種の保存法や特別保護区を利用することで,イヌワシやシマフクロウの保全が可能である.他に特別鳥獣保護区や国立公園の特別保護地区などの保護区を利用して制限を行うことも可能.

3.エコツーリズムの発展とマナーのガイドラインと対象の設定

離島やツル観察など,ガイド付きのエコツーリズムは自然保全に寄与すると考えられる.バードウォッチングにとどまらない,多面的なガイドライセンス制度の構築が求められる.故意にルールを無視する人ではなく,初心者を対象にした啓発が現実的.

カメラマン対策にはメーカーとの連携が有効.シマフクロウの例では,関係者同士の対話と役割分担が重要であり,地域の特性に応じた対応が効果的.

4.観光と保全のジレンマ

公共施設の利用増加が経済には良いが,保全には負担となるジレンマが存在.

国立公園では計画の見直しや点検を通じて,利用と保全のバランスを模索している.

ガイドは,見せる・見せないといった判断や観光客の期待に対する対応が難しい.

環境省のパンフレットでは「そっと離れる」行動を推奨しているが,具体的な距離や人数制限の設定は難しい.

<総括>

中原さんからは,国立公園における保護と利用や,エコツーリズム政策について,外国のエコツーリズムの事例なども示し,自然を守り地域活性をどう考えるかといった観点を重要視している国の姿勢を分かり易く示していただいた.

バードウォッチングの観点から見ると,ツル類の越冬地や離島での渡り鳥観察,イヌワシや,シマフクロウなどの特定の観光資源の利用可能性は大きいと考えられる.ただし,不用意な接近による繁殖妨害,保護方針とは関係ないのない餌付け,オーバーユース等の課題も多数存在していた.解決の方向性として,早矢仕さんは,研究者側からの発信により,関心と共に科学知見を普及していく活動に重点を置き,未来世代を育て増やす,須藤さんは,あえて生息地を公開することで監視効果とともに,身近に感じることによる関心や理解の醸成を図っていた.ただ,親近感を持ちすぎることへの危険,SNS上での中傷などのデメリットも新たに認識され,効果をどう判定するかといった検証は必要と考えられた.また継続することで大きな効果が得られるため,その体制づくりも課題と考えられる.しかし,長期的な啓発による取組みは,お二人のその手ごたえもあって,希望が持てる手法と考えられる.

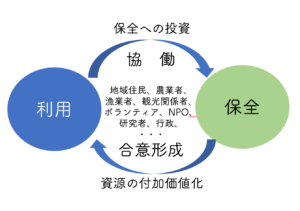

また,現在進行中の課題に対応するため,ガイドラインの整備や法的な規制も視野に入ると考えられる.科学的な知見を積み重ねるとこで,ルール化を検討することが理想と考えられるが,現実的な問題として,生業の一部(宿泊業やガイド業など)として既に地域住民が関わっていることが解決を難しくしている.菊地さんからは,順応的な解決プロセスとして,地域に飛び込んだ対話的アプローチの話題を提供していただいた.その中で,地域主体を担保すること,外部の批判が地域に大きい影響を与えることなど,自然への影響だけを見ていると見落とす可能性の高い課題があることが認識できた.地域住民が最終的な保全の担い手であることを考えると,自然環境,地域社会,経済効果の良い循環を構築することは重要と考えられる.ただ,持続的な保全への投資も発生し続けることは,自然観光資源の付加価値を上げ続け,環境への負荷も上がり続けないだろうかといった心配の質問も会場からあった.

一足飛びに課題の解決は難しく,地域経済規模や地域の将来なども加味した順応的な検討が必要になると考えられる.ある程度のゆるさやあいまいさを許容し地域社会との関係を続けながら,長期啓発の効果につなげる過程が必要ではないかと感じた.