広報委員長退任のご挨拶(とAIの活用について)

広報委員長 上沖正欣

12月末をもって4年間務めた広報委員長の任を終えるとともに、10年間在籍した広報委員会も任期満了となり退くこととなりました。

この4年間は一般社団法人化、英文誌ペーパーレス化、日本鳥類目録発行、ダイバーシティ推進の学会宣言発出など、鳥学会として大きなニュースが続きました。2022年の委員長就任時の記事では「鳥学通信を充実させたい」と書きましたが、これについては4年間で120本余りの記事を公開することができました。鳥学通信自体をWordPress化して更新しやすい体制を整えたり、和文誌委員会の取り計らいにより、和文誌フォーラムに掲載されていた学会報告記事をタイムリーに掲載できるようになったことも大きかったと思います。研究室紹介の記事(とHPのまとめリンク)や、私が現在海外にいることから企画した海外で研究を行っている方にフォーカスした記事連載(海外での研究に興味がある方は、合わせて日本生態学会関東地区会会報No.61の特集記事も是非ご覧ください)などを見て、進学先を決めたり海外での研究に興味を持ったという声を聞くこともあり、進路に悩む方々にとって鳥学通信が役に立っているのであれば、これほど嬉しいことはありません。これも全て広報委員メンバーの、そして何よりご寄稿くださった会員の皆さまのご協力のお陰です。心より感謝申し上げます。

鳥学会HPに関しても、鳥類学に対する一般の方々の興味関心が高まっていることを示しているのか、ユニーク訪問者数は毎日約2,000名、SNS(X)のフォロワー数は現在約7,200名となっており、年々増加を続けています。今後は次期委員長の長谷川理さんへ襷をつなぎますが、引き続き鳥学会がおこなう調査研究や保全活動について、会員内外に向けて情報発信してくれることと思います。また、会員の皆様も、情報発信や交流の場として、研究紹介やイベント告知、学会への提言などで鳥学通信を活用していただけますと幸いです。

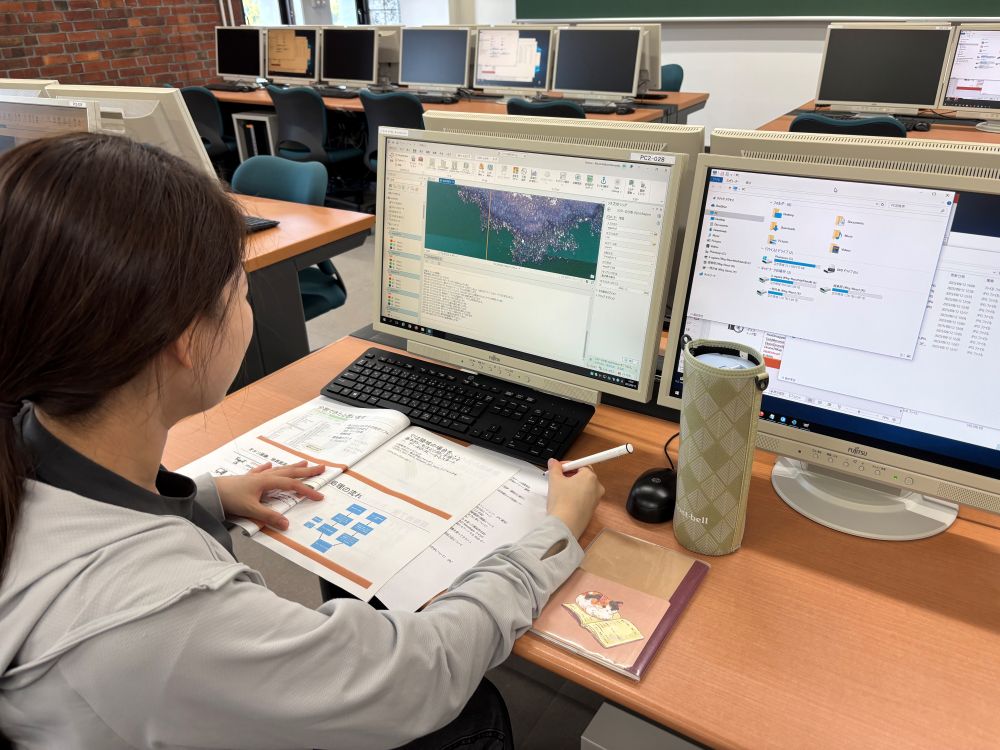

個人的に最後に紹介したいのは、AI関連の話題です。私は、生成AIが一般に普及する以前からプログラミングやAIの研究への応用に関心を持ち、2019年に「鳥類研究 x IT」と題して自由集会を実施しました。その後、オーストラリアの大学院でITを学びましたが、当時ChatGPTはまだ出ておらずIT専攻学生でもAIを使うことは一般的ではなかったため、プログラミングの課題はGoogleやStack Overflowであれこれ検索して試行錯誤しながら何週間も時間をかけて解決していました。それが今やChatGPTやGemini、Kiroなどに「こんなコード書いて」と言えば一瞬でコードを書いてもらえます(あの苦労は何だったのか・・・)。シェアオフィスでChatGPTという単語を聞かない日はないし、昨日作業していた公園のベンチでも隣のご高齢のご夫婦がChatGPTの使い方ついて1時間近く語り合っていて、今ではすっかりAIが日常に溶け込んでいるのを感じます。2025年の鳥学会大会でも、AIを用いた研究発表がいくつかありました。

ただ、自分の研究にどうAIが役立つのかイメージしにくいという方もいるかもしれません。そんな方にまず読んでいただきたいのが 「アカデミアノート」 です。このサイトでは研究に使えるAIツールや論文管理ソフトなどに関する話題をはじめ、申請書の書き方や研究者としてのキャリアの考え方まで幅広く扱っており、学部生からベテラン研究者まで幅広い層に役立つ情報がまとめられています。アカデミアノートでは有料サービスの紹介が多いですが、もしまだAIを一度も使ったことがないという場合、まずはChatGPTやGemini、CoPilotなど無料で気軽に使えるものから試してみることをお勧めします(有料ソフトでも裏側ではこれらのAIサービスを流用していることが多いです)。

例えばAIに論文PDFを読み込ませて表のデータをエクセルとして抽出したり、論文の英文法をチェックしてもらったり(言い回しや単語のチョイスがやや不自然なことはあれど、ネイティブの知り合いもAIの英文法は完璧だと言っていました)、処理が面倒くさいデータがあったら「このデータを自動で処理するRプログラム書いて」と頼んでみたり。研究について漠然とした問を投げかけても、新しいアイデアがもらえるかもしれません。忙しい同僚や友達にお願いするのは気が引けるようなことでも、AIなら気兼ねなく何でも頼むことができます。ドラえもんの誕生日はまだちょっと先ですが、「あんなこといいな、できたらいいな」という夢は、既にいくつか叶えられる時代になっているのです(どこでもドアも早く現実にならないですかね・・・)。

ただ、ここで改めて強調しておきたいのは、研究をAIに任せるべきだという話ではありません。質の高いデータを集め、その結果に意味づけを行うのは、あくまで研究者自身の役割です。AIはその過程を支援し、速度や精度を高めるための道具に過ぎません。AIはニューラルネットワークを用いているその仕組み上、コードや文法など規則性・一般性があるものは得意ですが、不規則な事象や特定の専門的知識が必要な内容に関しては不得意です。また、AIが誤った情報をもっともらしく提示する、いわゆる「ハルシネーション」やAIによるフェイク画像・動画などには十分注意しなければなりません。しかし、これはAIが登場する以前からある誤情報(デマ)と同様で、我々が正しい知識を持ち、複数の情報源を確認し事実確認を行う、という基本姿勢で対処できます。

今もう既にAIを使うのは当たり前になっており、使うかどうかではなく「どう使うか」が問われるフェーズに入ってきていると思います。鳥学会においても、新しい技術を積極的に、そして柔軟に取り入れることで、今後皆さんの研究がより良い方向へ発展することを願っています。