東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワーク

(ガンカモ類)支援・鳥類学研究者グループ

企画者:澤祐介(山階鳥類研究所)・嶋田哲郎(宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団)・牛山克己(宮島沼水鳥・湿地センター)・神山和夫(バードリサーチ)

1.はじめに

近年、東アジアではガンカモ類研究が飛躍的に進んでいます。その一端となったのは、中国の研究者らが中心となり、およそ1,000羽にもおよぶガンカモ類、ハクチョウ類を東アジアの広域レベルで大規模に追跡した研究で、その成果は2020年12月にWildfowl 特集号第6巻にまとめられました。まさにこれまで「線」であった渡りルートが「面」となった瞬間でガンカモ類研究は、新たな局面に入ったと感じました。

一方、上述の大規模追跡には、シジュウカラガンやハクガンなどは含まれていませんし、まだまだ残っている課題もあります。これらの研究から、日本の地の利や研究ネットワークを活かした日本ならではの研究課題も改めて見えてきます。それらへの取り組みを進めていくため、どのようなことが必要になってくるのだろうか。本自由集会では、日本での研究課題に取り組むために必要な技術としての「捕獲・標識」に着目した、「EAAFPガンカモ類作業部会国内科学技術委員会」、日本の強みである全国の調査ネットワークを基礎とした市民科学促進を目指す「渡り鳥CEPAワーキンググループ」の取り組みを紹介しつつ、どう今後のガンカモ類研究を盛り上げていくか考えました。

2.東アジアのガンカモ類研究界隈で、今、何が起こっているのか(牛山克巳)

世界中に水辺に分布するガンカモ類は,生態的多様性に富み,人との関りも深く,分類や進化,行動,野生生物管理などのモデル生物として,様々な学問分野の発展に寄与しました.

ガンカモ類研究は社会的な関心も高い欧米で発展しましたが,日本においても1900年代初頭から黒田長禮氏や羽田建三氏による先駆的な研究がされ,1970年代からは地域ごとの生態や環境要因の解析,衛星追跡による渡り調査などの形で研究の裾野が広がってきました.しかし,それでもまだ比較的研究事例は少なく,国内におけるガンカモ研究はまだ発展途上にあると言えます.

一方で東アジアを見渡すと,近年ガンカモ類研究の界隈で大きな変革が起きています.その中心は中国で,高病原性鳥インフルエンザ対策のための豊潤な研究予算,渡り研究にイノベーションを起こしたGPS発信機の開発,湿地保全への国家的な取り組みなどに後押しされて数多くの研究がされています.

研究素材として有用で,研究を進める社会的背景にもめぐまれているガンカモ類の研究を,今後日本国内でも発展させていくためには,研究者がより手軽にガンカモを捕獲し,研究対象としての可能性を広げることが重要と考えられます.また,身近で目立つガンカモ類の特性を活かして,市民科学を拡充することもガンカモ類研究の可能性を広げる上で重要です.それらに関わる「ガンカモ類作業部会国内科学技術委員会」と「渡り鳥CEPAワーキンググループ」が両輪となり,ガンカモ類研究に新たなウェーブを起こすことができるのか...ご注目ください.

3.誰かいい名前を考えて!ガンカモ類作業部会国内科学技術委員会の紹介(澤祐介)

東アジアで盛り上がっているガンカモ類研究ですが、日本のフィールドの特徴を活かした研究とはなんでしょうか?日本にはマガン20万羽以上が越冬する安定的な越冬地をかかえ、個体数カウントなどの調査ネットワークも整っています。さらには、コクガン、ハクガン、シジュウカラガンなど、日本が重要な中継地、越冬地となっている種がおり、東アジアで減少が著しいカリガネに関してはその個体数が増加してきています。まさに、日本が東アジアのなかでも「主」フィールドとして活躍する研究課題がたくさんあります。

日本でこれらの研究課題を進めていく上で、制限要因になっていることは何だろうか?そのうちの一つは、「ガン類を捕獲し、標識することの難しさ」であると考えています。ガン類の捕獲には、罠を扱う技術、罠を仕掛ける場所の見極め、誘引、許可関係などなど、クリアしなければならないことも多数あります。これまで、捕獲は一部の技術者に頼ったものが多かったですが、それでは大規模追跡や標識数を増やしていくことはなかなか難しいと感じています。

そこで私たちは、「捕獲・標識できる人を増やし、中長期的に研究が持続していく体制を整えること」を目的に「EAAFPガンカモ類作業部会国内科学技術委員会」を立ち上げました。この委員会の中では、ガン類捕獲に関連するマニュアルを整備したり、ガン類の主要渡来地で捕獲研修会を実施したりして、ガン類の捕獲ができる技術者を増やしていきたいと考えています。さっそく、2021年10月、2022年4月に宮島沼での研修会を実施し、5羽のマガン捕獲にも成功しました。

罠の設置方法の研修

マガンを罠で捕獲した様子

ガン類の捕獲は、罠の取扱技術だけでなく、どの場所にいつ集まるのか?といった事前の下見や情報が重要です。罠の特性を知ったうえで下見をすることで、捕獲チャンスは格段にあがります。鳥を触ったことが無い方でも貢献いただけることはたくさんありますので、ご興味のある方はぜひ、今後開催される研修会にご参加いただけますと幸いです。

活動内容の詳細は下記のHPへ!

https://miyajimanuma.wixsite.com/anatidaetoolbox/awgstcjapan

4.カラーマーキング報告フォーム、はじめました(神山和夫)

移動を調べるために首輪や足環を装着された野鳥がいます。首輪はプラスチック製、足環にはプラスチック製と金属製のものがあり、プラスチック製は色が付いているのでカラーマーキングと呼ばれます。観察した種や場所、日時などの情報を簡単に登録できるフォームがあれば記録が集まりやすいだろうと考えて、「ガンカモ類作業部会国内科学技術委員会」の活動の一環として、バードリサーチのWebサイトで2020年12月にガンカモ類を対象にしたカラーマーキングの報告フォームを公開しました。

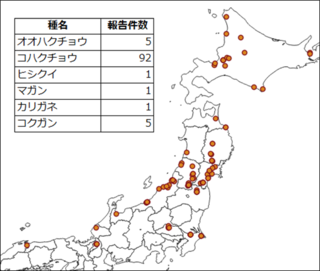

バードウォッチャーやガンカモ調査ボランティアの皆さんから情報が届くと予想していましたが、他にも野鳥写真家の皆さんからも多くの記録が寄せられ、2020/21年の越冬シーズンだけで105件の記録が集まりました。カラーマーキング報告フォームには、こちらのURLでアクセスできます。

https://www.bird-research.jp/1_katsudo/gankamo_hyosiki/index.html

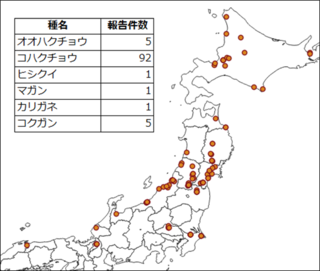

2020/21年にカラーマーキング個体が観察された地点と種別報告件数

カラーマーキング報告フォーム

5.CEPAってなんやねん(牛山克巳)

CEPAとは,communication, education, participation, awarenessの略語で,生物多様性の保全や持続的利用に,人々の理解と参加を求めるための手段全般を指します.もともとはラムサール条約において生まれた用語で,今では生物多様性条約やEAAFPにおいても取り入れられていますが,ラムサール条約ではCにcapacity buildingが加わったり,生物多様性条約ではconnecting, change of behavior, empowerment, policy instrument, actionなどを関連する用語として加えたりしています.

ガンカモ類の保全管理におけるCEPA活動は,市民科学の拡充,サイエンスコミュニケーションの深化,ステークホルダーとの合意形成など,あらゆる面で重要です.そこで,CEPAに関する情報交換と協働取組を実施するため,2021年に渡り性水鳥の重要飛来地における自然系施設職員,関連NGO,研究者などがあつまって「渡り鳥CEPAワーキンググループ準備会」が発足しました.

活動は始まったばかりですが,まずはYou tubeチャンネルを立ち上げて,月一で勉強会の様子を配信したり,Facebookグループをつくって情報交換を図り,交流を深めたりしています.引き続き,ガンカモ研究の発展につながるような広報・普及啓発活動や,研究者と現場関係者と市民科学の相互連携の強化などを進めたいと考えていますので,興味がある方はぜひご参加ください.

「渡り鳥CEPAワーキンググループ」のページ

https://miyajimanuma.wixsite.com/anatidaetoolbox/cepawg-japan

6.ついにシジュウカラ物語の本がでましたが、シジュウカラガンもハクガンも本格的研究はこれからですよ(呉地正行)

●アジアのシジュウカラガン回復

⽇本雁を保護する会は、シジュウカラガンの復活を願う⽇⽶ロの⼈々と協働し、約40 年をかけて千島列島から⽇本へ渡る群れを復活させた。

日本国内でのシジュウカラガンの分布(日本雁を保護する会まとめ( ~ 2019/20)

「シジュウカラガン物語」(京都通信社, 2021)は、シジュウカラガンはどのような鳥か、なぜ絶滅に追いやられ、どのように復活したのか、今後の課題など、その全史をまとめたモノグラフである。

多数生息したシジュウカラガンは、20世紀初頭に繁殖地のアリューシャンと千島で相次いで始まったキツネの大数放飼のため、絶滅の淵へ追いやられた。

アジアのシジュウカラガン回復計画は、⽶国の支援を得て始まり、1992年からは日米ロ3 国共同で実施し、熱い思いが運も味⽅につけ、約10,000 ⽻の群れの復活へと結びついた。

近縁種で特定外来種のオオカナダガンも関連団体と協働し、野外除去に成功。農業者と協働し、「ふゆみずたんぼ」の普及も⾏い、大型水鳥の⽣息地保全・回復に貢献した。

今後の課題は、DNA分析による個体群レベルの分類、 実施中のGPS送信機による繁殖地、渡りの経路、ホットスポットの特定。

●アジアのハクガン復元

これまでの取組で、2,000羽程度にまでに復元できた。収集情報の冊子化を準備中。今後の課題は、実施中のGPS送信機調査拡充による繁殖地等の特定、モノグラフの完成。

7.おわりに

本自由集会には最大115名の方々にご参加いただき、様々なご意見をいただきました。

特に、これまで呉地氏を中心として日本雁を保護する会で実施してきたガン類の保護、復元の取組は、世界に誇る日本の成果であり、それらが下地となって現在の研究の盛り上がりがあることが言及されました。

現在は、モニタリング、標識、衛星追跡、市民活動などすそ野が広がってきていますが、研究や普及啓発をどのような方向に向かって推進していくのかを示していくことが重要との意見がありました。特にガンカモ類の多くは現在、個体数が増加しており、その中での保全をどのように位置づけて考えるのかは今後の課題となりそうです。また、農業被害や高病原性鳥インフルエンザとの関わりも深いため、保全だけでなく、「管理」を含めて考えていくことも重要になってくるように思います。

ガンカモ類研究は、皆さんから話題提供いただいた通り、たくさんの研究課題があり、最新技術の取り込みも行われています。今後、さらに多くの方がたにガンカモ類研究に携わっていただき、発展させていくことができればと考えています。