鳥の学校第16回テーマ別講習会:鳥類研究のためのドローン講座2 画像解析編を受講して

植田晴貴(日本獣医生命科学大学)

日本鳥学会2025年大会における鳥の学校は、「鳥類研究のためのドローン講座2 画像解析編」でした。私自身ドローンを用いた研究を行っているわけではありませんが、ドローンを用いた鳥類研究に興味があり、実際に操縦も行うとのことでしたので参加させていただきました。

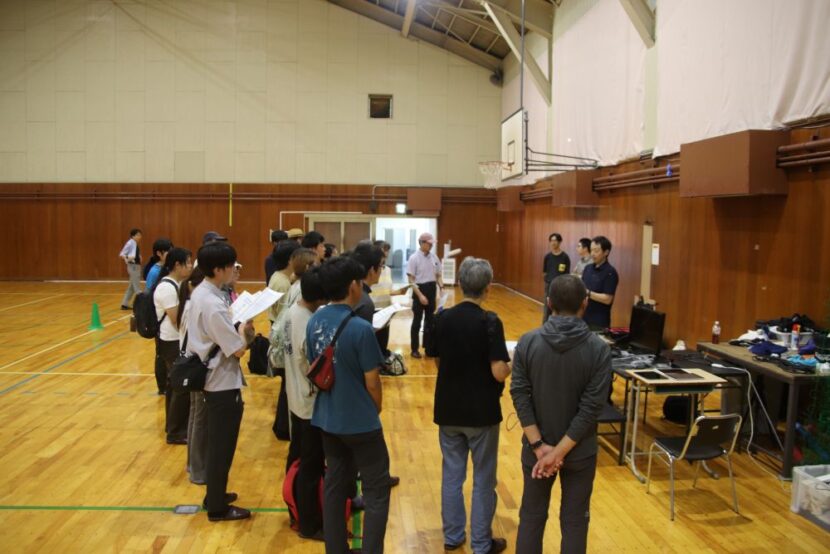

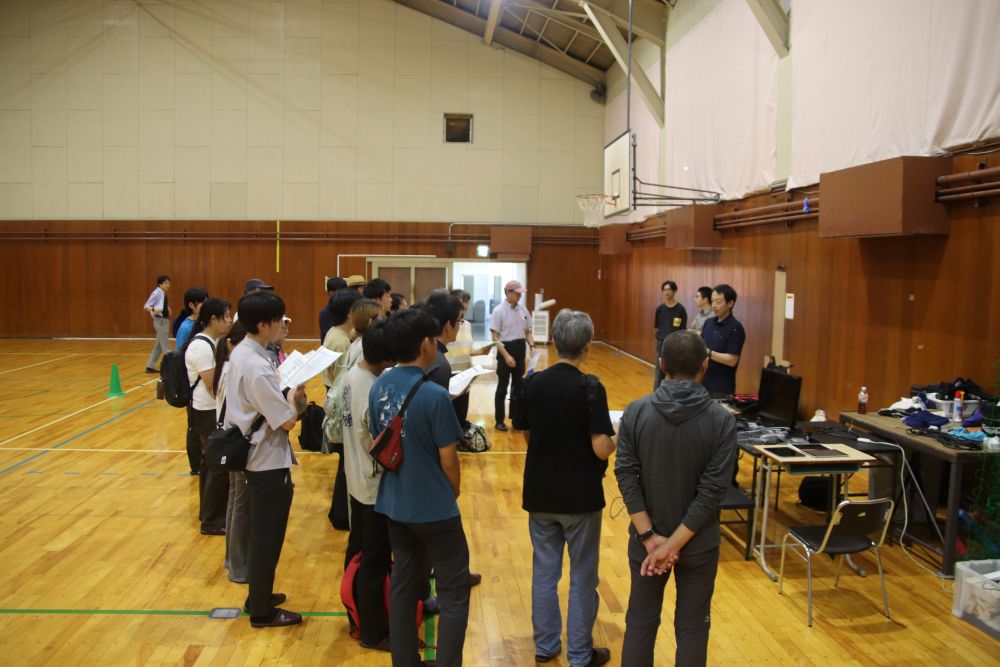

酪農学園大学でドローンを用いた研究をされている小川先生、小野先生が本講習会を担当されており、初めに簡単にドローンの操縦方法を座学にて教えていただきました。その後体育館へ移動し、実際に飛行体験をさせていただきました。飛行実習として、実際に飛ばしてデコイのカモを撮影しました。私自身ドローンの操縦は今まで行ったことがなく、ドローンの発進や移動など、操縦に苦戦しました。特に、目視での位置と画面上のドローンの位置が全然一致しておらず、デコイの撮影に苦労したことが印象に残っています。将来ドローンを操縦する際は、屋外で飛ばす前に室内練習やドローンスクールなどを用いて、確実な操縦技術を身に着けてからと思いました。

体育館での飛行体験後、屋外の池でデモンストレーション飛行を行っていただきました。屋外でのデモ飛行では、2種類のドローンを用いて5つのデコイを撮影しました。撮影は25m、50m、75m、100m、125mの高さから行い、125mではドローンが豆粒程度の大きさで、目視での確認はとても難しかったことが印象に残っています。

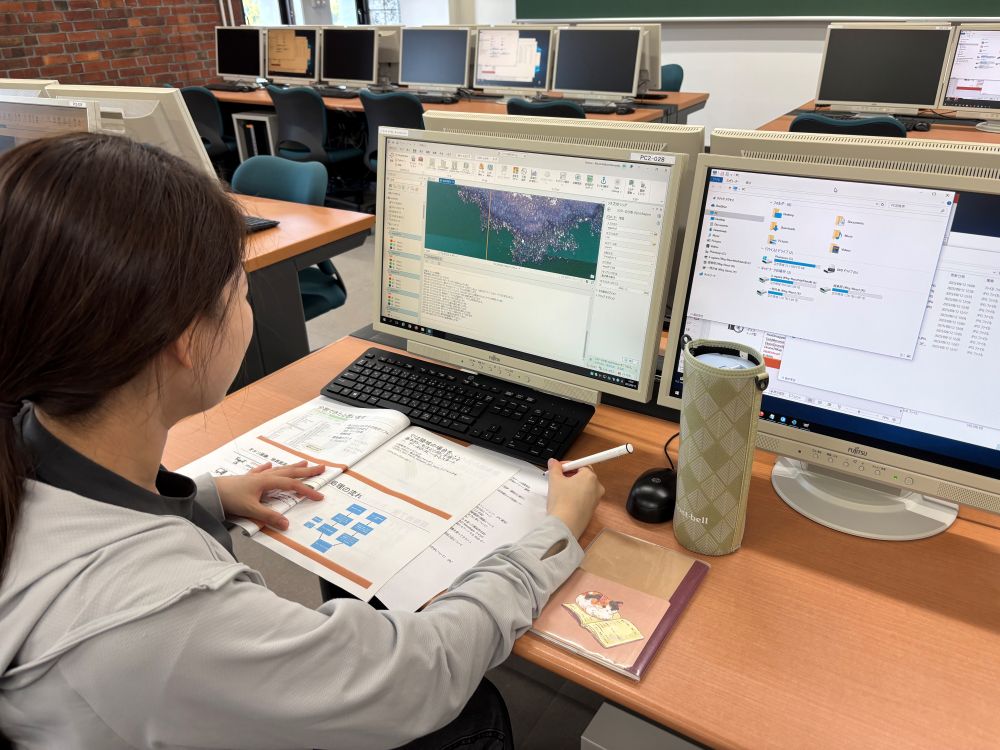

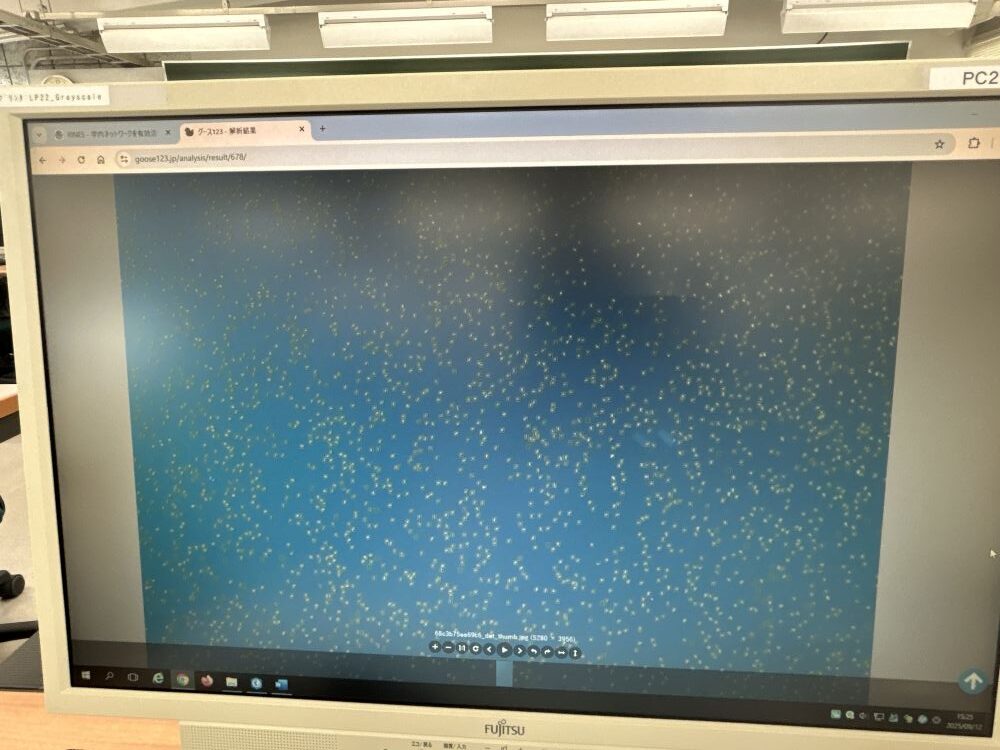

屋外での撮影後、座学及び画像解析を行いました。座学では、ドローンを用いた研究を紹介いただきました。送電線における鳥の巣の発見(Dong et al. 2022)や海鳥のコロニーのカウント(Hondgson et al. 2016)など、人が行うには難しい研究が紹介されており、今後ドローンを用いた研究が広がっていくであろうと感じました。画像解析ではArcGIS Proを用いて、マップの作成を行い、個体数カウントはGoose123というシステムを用いました。Goose123は、ドローン画像からAIを用いて水鳥を自動カウントするシステムであり、本講習会の講師である小川先生が開発したシステムであるとご紹介いただきました。実際にデモ飛行で撮影した画像をカウントした結果227羽いると表示されました。カウントされている物を確認すると、池に浮いていた葉やゴミ、光の反射などをカウントしていることが判明しました。小川先生によると、解像度があまりにも良い場合や撮影状況によりマガン以外をカウントしてしまうことがあるため、Goose123にディープラーニングで学習させることでより精度を高く、カウントを行えるようになると教えていただきました。

最後になりますが、この度はドローンの操縦及び画像解析という貴重な機会をご提供いただき、企画・運営をしてくださったみなさまに感謝申し上げます。また、操縦体験や座学の資料だけでなく、講習会終了後の質問にも快くご回答いただきました講師の方々にも感謝申し上げます。