鳥の学校「鳥類研究のための空飛ぶドローン講座」に参加しました

日本鳥学会2022年度大会は新型コロナウイルス対策に配慮しながら3年ぶりの現地開催となり、13回目となるテーマ別講習会「鳥の学校」も「鳥類研究のための空飛ぶドローン講座」として実施されました。2014年に日本鳥学会大会と同時に開催された国際鳥類学会議ではRound Table DiscussionでDr. David BirdとDr. Juan José Negroから鳥類調査への無人航空機の利用例が紹介されましたが、その後国内でも高画質の映像が撮影できるマルチコプター型ドローンの普及が進み、鳥類の調査や研究に空撮画像やそれらの解析データが利用されるようになってきました。近年はドローンが小型化して携帯性が向上し、機体の価格も下がってきましたので、撮影用機材として利用される機会はさらに増えると思われます。このような状況の中で「鳥の学校」としてドローンに関する講座が企画され、酪農学園大学環境共生学類環境空間情報学研究室の小川健太先生から専門的な内容を学べる機会が得られたのは効果的だと感じました。

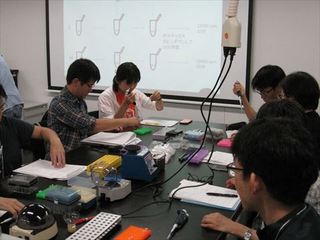

講座ではドローンを飛行させる際の注意点や関連する法律などの基本的な事項から撮影した画像の処理方法などの具体的な事項まで紹介され、これからドローンを使用する事を検討している参加者にとっては大変参考になったと思います。また、大きさの異なる3種類のドローンの実機も用意され、参加者による屋外での操縦体験の他に事前に設定した範囲を自動で飛行するドローンが地上の画像を連続撮影する様子やその撮影画像をデータ解析に利用する過程も確認することができ、座学だけではない「鳥の学校」の特色が活かされていました。既にドローンを調査等で使用している経験者の方も参加者に含まれていたため、冬期にドローンを使用する際のバッテリー保温方法など製品のマニュアルには載っていない具体的な対策例が参加者側から紹介されたのも参考になったと思います。

講座で使用する参考資料のご準備の他にドローンの実機展示と多数の参加者による操縦体験にもご対応いただいたので、機体の運搬や複数の予備バッテリーの準備など小川先生と環境空間情報学研究室の皆様には通常の講義よりもお手数をおかけしたと思います。そのご協力に対しまして改めて厚く御礼申し上げます。また、「鳥の学校」の開催にご尽力いただいた日本鳥学会企画委員会の森口紗千子様をはじめとした関係者の皆様、講座終了後に路線バスを利用して公開シンポジウム会場へ向うと開始時間に間に合わないのでご自身の車両に関係者を乗せて移動していただいた参加者の皆様にも感謝申し上げます。