2024年度日本鳥学会津戸基金助成シンポジウム開催報告

日本鳥学会津戸基金シンポジウム「大阪湾・海鳥っぷシンポジウム この鳥を見よ! 」が2024年12月7日に開催されました。多くの方にご参加いただきありがとうございました。

「大阪湾・海鳥っぷシンポジウム この鳥を見よ!」

開催目的:

都市近郊の海である大阪湾は、長年の埋め立てなどにより自然海岸が少なく、また、海に近づける場所が限られているため、自然観察を行う地域住民から「近いようで遠い海」と称されることもある。しかし、研究者や地域のバードウォッチャー、日本野鳥の会大阪支部や地域の自然史博物館によって、大阪湾内では多様な鳥類が記録されており、また、大阪湾と別の海域を行き来する鳥類も確認されている。

今回は、近いようで遠い海である、大阪湾の自然環境を、鳥の視点から考えるきっかけとするとともに、鳥類研究の最前線を学ぶ機会とする。また、翌12月8日は、岸和田漁港や阪南2区埋立地、木材コンビナートで見られる鳥の観察会を行い、実際の大阪湾の環境とそこで見られる鳥類を確認する。

開催:シンポジウム:2024年12月7日(土)

観察会:2024年12月8日(日)

会 場:岸和田市立公民館(12月7日)

阪南2区人工干潟・木材コンビナート・岸和田漁港(12月8日)

参加者数:44名(12月7日)、12名(12月8日)、合計 56名

主 催:岸和田市教育委員会郷土文化課 きしわだ自然資料館

担 当:きしわだ自然資料館 風間 美穂(日本鳥学会会員)

協 力:日本鳥学会(津戸基金)、船の科学館海の学びミュージアムサポート、合同会社 結creation

開催内容・要旨

第1部

大阪湾の海鳥を見よ(日本野鳥の会大阪支部長 納家仁氏)

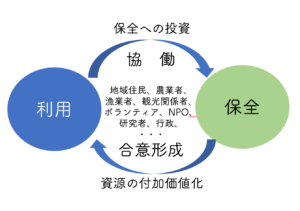

瀬戸内海の東端に位置し、渡り性の水鳥の飛来コースのひとつとなっている大阪湾は外洋に面していないこと、又、府域には自然の海岸がほとんど残っていないことなど、海鳥が観察できる場所も限られる。外洋性の鳥の飛来は極めてまれであり、台風などによっての迷行記録が主で、保護されたり、落鳥するケースが多い。5~6月のハシボソミズナギドリや11月のオオミズナギドリの幼鳥の観察などの機会がまれにある程度である。今回は、主に大阪湾岸で見られるカモやカモメ、アジサシの仲間なども海鳥に含めて、合計41種を画像で紹介した。2023年9月に泉佐野市で救護したセンカクアホウドリの話題、大阪湾の海上での鳥類調査の結果や日本野鳥の会が取り組んでいる海洋プラスチックごみの問題、日本野鳥の会大阪支部が取り組んでいる大阪湾岸で干潟や湿地を取り戻す活動に触れ、岸和田貯木場を新たな干潟造成の候補地と考えていること、ネイチャーポジティブや30by30などにより生物多様性の損失を食い止め回復させることが大きな課題であることを紹介した。

目で追えない時はロガーで見よ(千葉県立中央博物館分館海の博物館研究員 平田和彦氏)

鳥の行動や生態を研究するうえで、直接じっくり観察することが最も大切なのは、今も昔も変わらない。しかし、どうしても目で追えないこともある。例えば、海鳥の潜水行動や、渡り鳥の移動を観察し続けるのは困難である。そこで役立つのがバイオロギングの技術である。研究の目的に応じて、位置情報や水圧や温度などを記録できるデータロガーを鳥類に装着して、個体レベルの行動を連続的に記録することができる。本講演では、バイオロギングの利点と欠点について概説したうえで、GPSデータロガーを用いて世界で初めてウミウの渡りを追跡した2羽の例を紹介した。このうち1羽は、本シンポジウムの会場からほど近い大阪湾を通過した。これまで大阪湾ではウミウは少ないと思っていた多くの参加者とこの新知見を共有する機会を持てたことで、これからは注意深く観察する人が増え、正確な飛来状況が解明されることが期待された。

ウミウも見よ・新海鳥ハンドブック増補改訂版も見よ(科学イラストレーター・新海鳥ハンドブック著者 箕輪義隆氏)

一般的にウミウは岩礁海岸、カワウは内陸の河川や湖沼、内湾を主な生息環境としており、千葉県では太平洋側の岩礁海岸にウミウ、東京湾沿岸にカワウが多く生息する。しかし、両種はしばしば同所的に見られ、カワウが優占する東京湾にも少数のウミウが渡来する。東京湾で見られるウミウの個体数は近年増加傾向にあり、特に湾奥部では普通に見られるようになってきた。また、2024年には人工物を利用した複数の集団塒が湾奥部で確認されている。

ウミウとカワウの生息状況を把握するためには正確な識別が不可欠であるが、両種の姿形はよく似ているため、混同されることも多い。また、遠距離や逆光などの悪条件では識別が一層難しくなる。2024年に出版された「新海鳥ハンドブック増補改訂版」には両種の識別点が詳述されているので、観察の際にはぜひ活用して頂きたい。

大阪湾の人工干潟・阪南2区人工干潟の鳥も見よ(きしわだ自然資料館 風間美穂)

阪南2区人工干潟は,大阪府岸和田市の沖合約1kmにある埋立地「阪南2区」内に造成された人工干潟(北干潟1ha,南干潟5.4ha)で, 2004年5月から毎月1回,ラインセンサス法およびスポットセンサス法による鳥類調査を継続して行っている.

調査では,2004年5月から2024年2月までの約20年間に30科89種の鳥類が確認され,2005年度から2023年度(2024年2月)までの期間に確認した鳥類はのべ60,622個体である. 近年は,公園で確認される鳥類が新たに確認されているが,これは干潟近隣の緑化がすすんでいるからと考えられる. その一方で,シギおよびチドリ類の飛来種数は覆砂事業が行われた2017年をピークに減少している.2023年夏は2008年以来15年ぶりとなるコアジサシの繁殖が確認され,2羽のヒナが巣立った.阪南2区人工干潟は小規模な干潟ではあるが,鳥たちの生息場所あるいは繁殖場所として利用されている.

第2部 質疑応答・シンポジウム

シンポジウムでは、大阪湾内ではあまり見られないとされているウミウについての質問や知見が多く出された。長年大阪の鳥を見ている方からは、大阪湾南部にある「友ヶ島」では、ウミウがよく見られるなどの情報提供があった。また、近年の大阪湾の埋め立て事業等の開発が鳥におよぼす影響なども話し合われた。

12月8日(日)海の鳥の観察会

午前9時より、マイクロバス1台をチャーターして、岸和田市周辺の大阪湾の海岸線の鳥を観察。人工干潟のある阪南2区ではスズガモの群れが見られると予測したものの、見られなかったが、カンムリカイツブリやセグロカモメ、また、ミサゴが魚をとり、食べている下で落ちた肉片を食べようと待ち構えるハシボソガラスなどが確認できた。そのほか、埋め立て中の土地から真水が噴き出しているのも確認。岸和田市の古老によると、埋め立て前の岸和田の海岸線は遠浅で、海の中を泳ぐと時々水が噴き出しているところがあり、そこでは貝類が豊富に見られたので、漁師は場所を把握し、保護していたとのこと。埋め立て事業が行われている現在でもなお、そのような場所があるのだと実感した。

次に、大阪府内最大の漁獲高を誇る岸和田漁港の船だまりでは、オオセグロカモメなどのカモメ類を確認のほか、オオバンなども見ることができた。

最後に、現在、埋め立てが予定されている、木材コンビナートに行くと、ハマシギの大群やダイゼンなどを確認することができた。埋め立て事業が推進されている大阪湾岸の現状を参加者には知ってもらえたと思う。