2017年5月8日

北海道大学大学院理学研究院生物科学部門

理学研究院研究員

太田菜央鳥にとって,音は非常に重要なコミュニケーション信号の1つです.ある時は美しい歌(さえずり)によって異性を惹きつけ,ある時は警戒声を出すことで捕食者から身を守ります.これらは私たちのおしゃべりと同様,「発声」によっておこなわれるコミュニケーションです.しかし一部の鳥類では,ヒトが手を叩いたり楽器を演奏するように,発声以外のユニークな方法で音を発し,コミュニケーションをおこなっていることが知られています.

私は北海道大学で博士後期課程在学中から現在まで,相馬雅代准教授の研究室にてルリガシラセイキチョウ(英名Blue-capped cordon-bleu,学名Uraeginthus cyanocephalus)と呼ばれる小鳥の求愛行動に関する研究をおこなってきました.その中で,ルリガシラセイキチョウがまるでヒトのタップダンスのような動きで足から音を出し,異性にアピールしていることを発見しました [1, 2].

その動画は以下のリンクからご覧ください(リンク:ルリガシラセイキチョウの求愛行動,national geographicより).はじめにオスの動画が出て,後半にメスの動画が流れます.

ルリガシラセイキチョウは漢字で「瑠璃頭青輝鳥」と書きます(以下,簡略化のため「セイキチョウ」と呼ぶことにします).その名の通り,コバルトブルーのような鮮やかな青色が特徴の小鳥です.オスの頭が特に青く(=瑠璃頭),メスの羽装はオスに比べると全体的に少し地味です.野生ではアフリカに生息する,体重10グラム前後の非常に小さな鳥です.セイキチョウは求愛行動として,オスとメスの両性が巣材(羽根や植物の繊維など)をくわえ,ジャンプを繰り返しながらその間に何度か歌をうたいます.

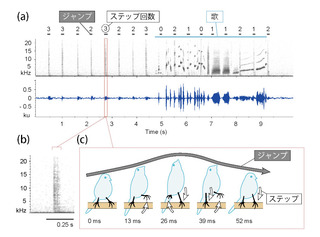

セイキチョウの求愛行動を観察する過程で,ジャンプの着地時にパチンと大きな音を出していることに気づきました(図1a, b).小鳥がただ小さくジャンプしているだけにしか見えないのに,このような大きな音が出るのはとても不思議で,何か人の目には捉えることのできない動きが隠されているのではないか,と考えるようになりました.そこで求愛時の微細な動きを捉えるため,通常のカメラに加えてハイスピードカメラを用いて撮影を行いました.私たちが使用したハイスピードカメラは,通常のカメラ(1秒30コマ)の10倍のコマ数(1秒300コマ)で動きを捉えることができます.

撮影の結果は,先のビデオでもご紹介した通りです.人の目では一度ジャンプしただけのように見える動きの中に,足をバタバタと何度も止まり木に叩きつけ,ステップを踏むような高速運動が含まれていることが明らかになりました(図1c).この運動が,ジャンプ着地時の大きな音の産出につながっていました [2].

図1 (a) 求愛時のソナグラム(声紋).歌っているとき以外にも,ジャンプ時に音がでているのがわかる.(b) ジャンプ着地時のソナグラム拡大図.(c) 1一回のジャンプ中の足の動き.

セイキチョウの求愛行動の不思議

セイキチョウの求愛行動は,その見た目自体がただ面白いだけでなく,コミュニケーション行動を研究する上でも興味深い点がいくつもあります.

第一に,オスとメスの両性がこの求愛行動をおこなうことです.そもそも派手で複雑な求愛行動は,産卵や子育ての負担が大きいメスがオスを選り好みすることで,オスの特徴として進化したと考えられてきました.例えばキガタヒメマイコドリのオスは,羽根をこすりあわせることで音を発します[3](リンク(Cornell Lab of Ornithologyより)).彼らは求愛の歌をうたわず,メスのみが子育てをおこなうことから,歌の代わりにメスを惹きつける手段としてこのような複雑な行動を獲得したと考えられています.

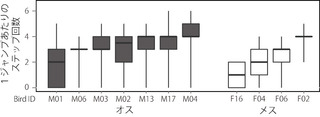

一方セイキチョウは社会的一夫一妻制で,両親で子育てをします.雌雄が求愛行動をおこなうことと,複雑な歌がうたえるという点においてもキガタヒメマイコドリとは対照的です.セイキチョウのダンスについて個体毎に比較してみると,個体によって1ジャンプあたりに踏めるタップ回数にはばらつきが見られました(図2).しかし顕著な性差は見られず,オスもメスも同じくらい複雑な求愛行動をおこなっていることが分かりました(図2).

図2 ステップ回数の個体間変動

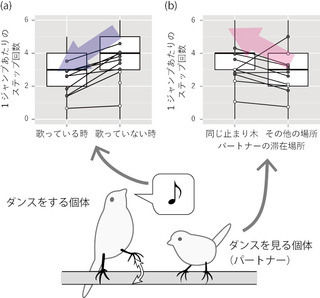

またもう1つの独特な点として,歌に付随する行動(巣材をくわえてタップダンスをすること)がコミュニケーションに重要な役割を担っている,ということが挙げられます.例えば相手が近くでダンスを見ているときにより多くのステップを踏み,歌っているときはそうでないときに比べてステップ回数を減らすなど,状況に応じた行動調節が見られることがわかりました (図3).これらの行動の機能に関しては今後詳しく検討する必要がありますが,自身の状況や相手の様子に合わせてダンスを調節することは,より効率的かつ円滑なコミュニケーションに寄与しているようです.

図3 1 (a) ダンスをする個体が歌っているかどうかと(b) パートナーが同じ止まり木にいたかどうかによるジャンプあたりのステップ回数の変化.線でひいた部分が個体内変動を示す.黒丸がオスで白丸がメス.

鳥類のコミュニケーションはまだまだ謎だらけ

セイキチョウが属する鳴禽類カエデチョウ科の鳥類では,オスの求愛歌について多くの研究がなされている一方,歌と同時におこなわれる行動に関する研究は少ないです.しかし近年では,キンカチョウやコトドリの求愛ダンスが歌の決まった部分に振り付けられていることが報告されており[4,5],視覚と聴覚の両方を介したコミュニケーションの重要性に注目が集まりつつあります.セイキチョウがなぜ歌に加えて巣材やタップダンスによる求愛をおこなうのか(しかも雌雄で)を調べることで,視聴覚コミュニケーションの機能と進化を理解する一助となると考えています.

また,ルリガシラセイキチョウ以外のカエデチョウ科鳥類でも,歌以外のユニークな求愛をおこなうことが知られています.ルリガシラセイキチョウの近縁種(red-cheeked cordon-bleu)も雌雄でタップダンスをおこないますし(図4,[1]),文鳥では雌雄がくちばしをこすることでパチパチと音を出すことが報告されています (図4,[6]).鳥たちのコミュニケーションには,私たちが気付けていない面白い側面がまだたくさん隠されているのかもしれません.もしかするとあなたの家の小鳥や近所の野鳥達も,思いもよらない方法で愛をささやきあっているかも?

図4 (a)ルリガシラセイキチョウとよく似たタップダンスをおこなうred-cheeked cordon-bleu.ダンスをしている頰の赤い個体(左)がオス.(b) 仲良く並んだ文鳥の写真.

参考文献

[1] Ota, N., Gahr, M., & Soma, M. (2015). Tap dancing birds: the multimodal mutual courtship display of males and females in a socially monogamous songbird. Scientific reports, 5, 16614.

[2] Ota, N., Gahr, M., & Soma, M. (2017). Songbird tap dancing produces non-vocal sounds. Bioacoustics, 26(2), 161-168.

[3] Bostwick, K. S., & Prum, R. O. (2005). Courting bird sings with stridulating wing feathers. Science, 309(5735), 736-736.

[4] Dalziell, A. H., Peters, R. A., Cockburn, A., Dorland, A. D., Maisey, A. C., & Magrath, R. D. (2013). Dance choreography is coordinated with song repertoire in a complex avian display. Current Biology, 23(12), 1132-1135.

[5] Ullrich, R., Norton, P., & Scharff, C. (2016). Waltzing Taeniopygia: integration of courtship song and dance in the domesticated Australian zebra finch. Animal Behaviour, 112, 285-300.

[6] Soma, M., & Mori, C. (2015). The songbird as a percussionist: syntactic rules for non-vocal sound and song production in java sparrows. Plos one, 10(5), e0124876.