日本鳥学会 2024年度大会自由集会報告 - W05 鳥類の渡り追跡公開と市民科学

嶋田哲郎(宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団)

E-mail: tshimada0423[at]gmail.com

※ 送信の際は[at]を@に変えてください

近年,衛星用送信機,ジオロケーター,レーダーなどの機器の発達により,渡り鳥の移動追跡は飛躍的に進展した(樋口 2021).鳥の姿そのものは見えないものの,移動の様子はコンピュータ上に明確に表すことができる.また,鳥たちの渡りは研究者だけでなく,一般の人も含めて多くの人が知っている.春に渡ってくるツバメ,秋に渡ってくるハクチョウなど季節の風物詩となっているものもある.幼い頃にスウェーデンの童話「ニルスの不思議な旅」に胸躍らせた人もいるだろう.

渡り追跡の成果は,これまで論文や書籍などをはじめとするさまざまな媒体を通して一般の人に伝えられてきた.一般の人に伝える媒体もSNSなどの普及により,大きく進展している.すなわち,鳥の渡り追跡を一般の人に広く,すみやかに伝える環境が整いつつある.多くの人の関心のある渡り追跡を広く公開することは,一般の人が鳥や鳥類学に関心をもち,市民科学に貢献するきっかけを提供することにつながる.

この自由集会では,これまでの鳥類の渡り追跡研究のレビューと国内初の鳥類の渡り追跡公開プロジェクトとなった「ハチクマプロジェクト」について紹介し,次いでリアルタイムの位置情報に加えて画像取得が可能となったカメラ付きGPSロガーによる「スワンプロジェクト」について現状報告を行った.カメラ付きGPSロガーを開発したドルイドテクノロジー社(中国)の今後の新技術展開についても話題提供した.そして鳥類の渡り追跡公開によって見えてきたことを共有し,今後の展望などを議論した.

ハチクマプロジェクト

樋口広芳(慶應大)

1990年代初めから今日まで衛星用送信機やジオロケーターなどを用いて,ツル類やカモ類,タカ類など25種以上580個体以上の鳥の渡りを追跡研究してきた.マナヅルやタンチョウでは,渡り追跡によって朝鮮半島の非武装地帯が重要な生息地であることがわかった.また,ハチクマの春秋の渡りでは,東アジアのすべての国を一つずつめぐって移動したことが明らかになった(図1).そして春と秋で渡り経路は異なるものの,年による変化は少なく,春秋での経路の違いを生み出す要因が東シナ海の風況にあることがわかった.こうした数多くの渡り研究は,渡り鳥に国境はなく,遠く離れた国や地域の自然と自然をつないでいることを明らかにした.そのことは渡り鳥が遠く離れた国や地域の人と人をもつないでいることを意味し,世界各地で渡り鳥を介した人と人とのさまざまな交流,保全に向けてのいろいろな国際協力が行われている.こうした中,ハチクマ渡り衛星追跡公開プロジェクト「ハチクマプロジェクト」が始まった(図2).鳥類の渡り追跡を公開する初めての試みである.2012年秋から2013年夏,4羽のハチクマを衛星追跡し,追跡状況をほぼリアルタイムで一般公開した.ハチクマプロジェクトには東アジアを中心に世界中の人々がアクセスし,推定で延べ10万人ほどの人が参加して情報交換などを行い,それによって追跡個体の詳細な渡り経路,中継地や越冬地,渡りの経過などを多くの人と共有することができた.渡り追跡の一般公開を通じてわかったことは,1)多くの人に渡りの具体的な様子を伝え,理解と感動を与える,2)生息地の具体的なつながりを示すことにより,保全上の問題点などを示唆することができる,3)鳥が渡りを通じて遠く離れた国や地域の自然と自然,人と人をつないでいることを実感してもらえる,4)渡り鳥とその生息環境の保全には国際協力が不可欠であることを伝えることができる,ことである.そして,追跡している鳥たちが見ている景色が見られたら,渡りの様子をもっと具体的に実感できる.このことが10年後,次に紹介するスワンプロジェクトにつながった.

スワンプロジェクト

嶋田哲郎

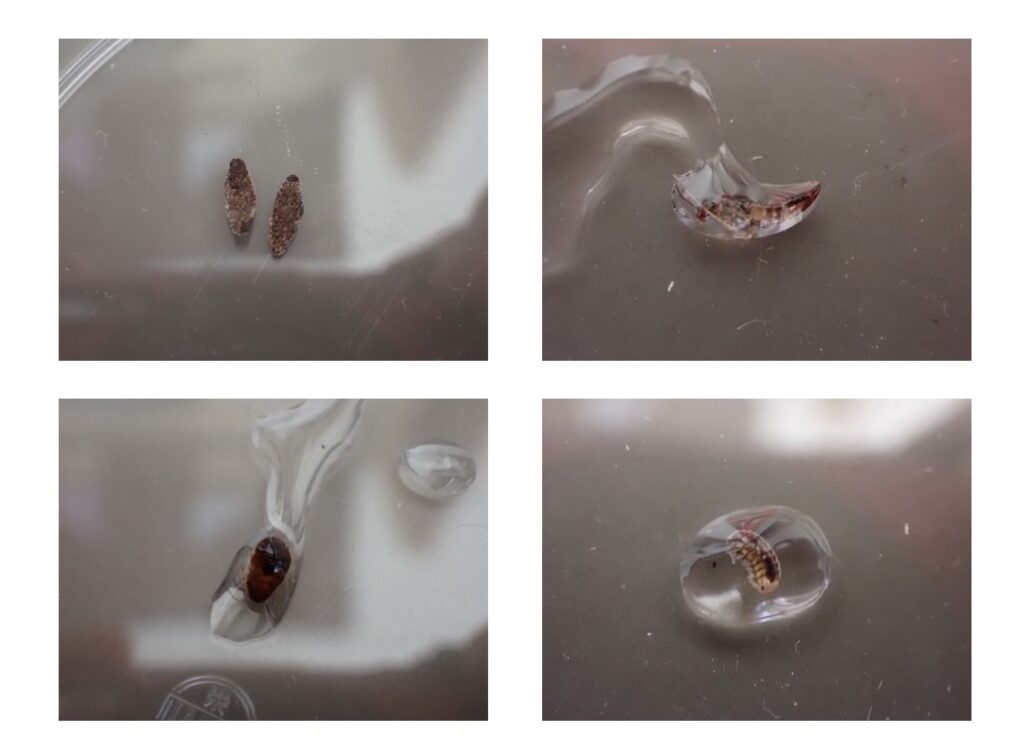

宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団と浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館,ドルイドテクノロジー社が主催し,樋口広芳東京大学名誉教授を顧問とする「スワンプロジェクト」が2023年12月にスタートした.これはオオハクチョウとコハクチョウにカメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」を装着し,渡りを追跡するとともに位置情報や画像を公開することで,市民によるハクチョウ見守り体制を構築する国際共同プロジェクトである.宮城県伊豆沼でオオハクチョウ10羽,北海道クッチャロ湖でコハクチョウ10羽にスワンアイズを装着し,すべての個体に愛称を付けた.位置情報と画像が定期的に取得され,1日に3回,それらの情報を取得することができる.タイムラグがあるものの,ほぼリアルタイムにハクチョウのいた場所を知ることができ,ハクチョウが見た景色を目にすることができる.位置情報と画像は多言語(日本語,中国語,英語)のホームページで公開されており(https://www.intelinkgo.com/swaneyes/jp/),だれでもアクセスできる.また,スマホのアプリも準備されており,スマホによる道案内でハクチョウのいた場所までたどり着くことができる.観察記録はX(旧ツイッター)に投稿することで,記録が蓄積されていく仕組みになっている(#SwanEyes).スワンアイズは位置情報と画像がセットになっているため,ハクチョウがいつどこで何をしているのかをよく理解できる(図3).また,画像から飛行場所を特定できる場合があり,飛行位置が位置情報を結んだ推定上の移動経路と異なることがあることがわかった.さらに,カメラには他種,他個体も写るため,時期や地域に応じて異なった,鳥同士の関係性も見える(図4,5).Xではフォロワー数や観察記録の掲載が増え続けており,市民の関心の高さが伺える.2024年11月,プロジェクトは継続中であり,今後も市民とともにハクチョウを見守り続け,市民科学の底上げにつなげたい.

デジタル化技術は革新的なテレメトリー技術,人工知能,市民科学によって鳥学を促進する

李国政(ドルイドテクノロジー) 通訳:姜雅珺(バードリサーチ)

デジタル化技術の進展は収集できるデータの構造と量を変化させた.個体の移動から分布,ビックデータまで,さらに通信技術の発達により,収集可能な情報の幅が大きく広がった.現在では,個体,群集,生態系,生物圏までさまざまな情報がデジタル化され,これらのデータを基盤として生物ユビキタスネットワーク(いつでもどこでも利用可能なネットワーク)を構築することが可能となった.私たちは生物ユビキタスネットワークと独自開発した行動を識別する人工知能技術を,Cellular,Intellink,Ubilinkの3つのインターネット技術を用いた通信手段によって,市民参加型のプラットフォーム「IntelinkGO」を新たに構築した(図6).これによって,個体ごとのリアルタイムのデータの収集や個体周辺の環境情報の収集,複数地点でのサンプリングを実現できた.この技術がスワンプロジェクトに活用されている.さらに,DEBUT VISION-5D Sensing Technologyの開発も進行中であり,これによって飛翔中のさまざまな音声(鳴き声や心拍数など)や渡り中の映像を記録することができるようになる.これらの革新的なテレメトリー技術,人工知能,市民科学を駆使することで,鳥学研究がさらに進展することを期待する.

これらの発表を踏まえ,シマフクロウの巣にカメラを設置し,市民で監視を行う取り組みをしている早矢仕有子氏よりコメントをいただいた.

コメント

早矢仕有子(北海学園大)

市民科学をすすめるときに重要なことのひとつは,科学的事実を市民にわかりやすく伝えることである.ハチクマプロジェクトもスワンプロジェクトも学術研究が背景にあるため,科学的事実を説明できる根拠がある.そして研究者がその事実を的確に伝えることで,正しい情報が市民にわかりやすく伝わる.両プロジェクトはこの点でオリジナリティが高い.今後,プロジェクトがすすむことで市民の意識がさらに高まり,市民との協同が深化すれば,より素晴らしいものになるだろう.

まとめ

1990年代から樋口広芳氏が先駆的かつ精力的にすすめてきた鳥類の渡り追跡は,位置情報だけでなく,鳥目線の画像情報の公開という新しい段階を迎えた.人は共有した体験が多い人ほど深くつながれる.ハクチョウ目線の画像を見ることは,かれらの体験を共有することにつながり,それは人とハクチョウとがより深くつながれることを意味する.市民の高い関心はこのことに関係していると考えられ,市民科学として,市民との協同が今後も進展するだろう.たとえば,これまでにないハクチョウ目線の画像は,見ているだけでも楽しく,鳥を知らない人でも好奇心がそそられるだろう.位置情報や画像をもとに標識ハクチョウを追っている観察者がすでに多数いるが,追跡する中でハクチョウの生態への関心が高まり,位置情報と画像を組み合わせることで新たな発見が生まれてきている.また,そうした観察記録をXに投稿し,他のハクチョウの記録と比較することも行われている.最終的には,スワンプロジェクトを活用した市民と研究者との共著による科学論文が出版されることで,鳥類学への貢献が期待される.さらに,だれでも情報を閲覧できるため,風力発電施設やメガソーラーの設置をはじめ,鳥類の渡りに脅威となるような開発行為を検討するときなど,保全に役立つ有用なデータベースにもなる.将来的にはこうしたデータベースをもとに鳥類の渡り予報のようなものができると面白い.鳥類の渡り追跡公開は,研究,保全,普及啓発,どの観点をみても,それらが大きく進展する可能性を持っている.

参考文献

樋口広芳(編)(2021)鳥の渡り生態学.東京大学出版会,東京.