日本鳥学会2017年度大会自由集会報告: ロボットやネットワークカメラ,ドローンを活用した湿地生態系の監視・管理システムの構築

日本には50ものラムサール条約湿地があります.それらの湿地や全国に点在する湖沼は,ガンカモ類などの渡り鳥をはじめ,貴重な生物の生息場として機能しており,生物多様性の重要なスポットとなっています.また,水資源,防災,観光資源,環境教育などの生態系サービスを提供している貴重な自然資源でもあります.一方で,干拓や護岸工事,水質汚濁,外来生物の移入に見られる人間活動の影響によって,多くの湿地は消滅するか,消滅を免れても劣化が進行しており,生物多様性や生態系サービスの機能が失われつつあります.湿地の保全,再生のためには,絶えず変化する生態系をより広い視野で精密に監視し,その結果を順応的管理に迅速に反映させる必要があります.しかし,生態系の監視には,時間と労力という面で莫大なコストがかかることから,十分な情報が得られずに保全や再生の推進に支障をきたすことが多いのが現状です.

近年,ロボットおよび情報通信技術の進歩は目覚ましく,それらの生態系監視技術への活用が注目を集めています.しかし,機器やアプリケーションの扱いが煩雑な上,かつ高価であることから実用化が遅れています.そのような障害をなくし,現場管理者や調査者と最新技術をシームレスに繋ぐためには,現地調査や機器開発,情報処理の専門家の連携によって監視・管理技術の開発を推進することが重要です.

この研究では,1)低コスト化・効率化を実現するための生態系監視・管理技術の開発,2)安全で簡便な監視や管理を実現するためのガイドライン・マニュアル作成を行っています.これらによって,全国の湿地でのモニタリングへの展開が容易になり,保全・再生活動の促進に寄与できるものと考えています.現在,1)ロボットボートを用いた生態系モニタリングおよびマネジメント(東京大学),2)ドローンを用いた空中からの生物相モニタリング(酪農学園大学),3)センサネットワークによる地上・水面からの生物相モニタリング(北海道大学),4)モニタリング技術の適正運用に向けたマニュアル・ガイドライン作成(伊豆沼財団)の4つのテーマを設定して技術開発をすすめています.この自由集会では,現在の到達点を紹介し,フィールドで活躍する参加者と情報共有し,技術開発に向けた議論を行うことを目的に開催しました.

1 湖沼の植生管理用ロボットボートの開発

遊佐 健(東大院・農)

ロボットボートは全長2.45m,全幅1.8mで,船首に取り付けた作業幅1.2mのバリカン型水草カッターにより水草を刈払いしながら船体中央左右に取り付けたパドルを駆動することで水面を航走します(図1).駆動系がすべて電動で通常稼働時における油漏れ等の環境汚染の懸念がありません.また,ラジコン用無線機による手動操縦とドローン用組み込みコントローラpixhawkによる自動操縦が可能です.

自動操縦によって岸から400mの距離にある水面上の30×100mの試験区画において6月の生長初期および8月の最繁茂期のハスの刈払い作業に成功した結果,マガンのねぐらに必要な開放水面を確実かつ効率的に確保する手段の一つが示されました.質疑ではハス以外の植物種に対応できるようにするとよい,またロボットの規模感は適切なのか,という指摘がありました.植物種に関してはヒシ,スイレンの作業事例の報告のほか,ロボットの規模感については,ロボット自体の特性と合わせ,実作業やビジネスの要素の考慮が不足していたことが分かりました.

図1.ハス刈りロボットボート.自動操縦によってパドルの回転で推進しながら,前方のカッターでハスを刈りとる.

2 ドローンを用いた水鳥のモニタリング手法の検討

松田亜希子(酪農学園大・環境共生)

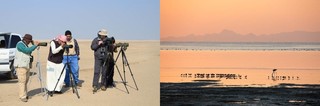

GPSによる自律飛行可能なドローンにカメラを搭載し,自動的かつ高精度に個体数の計測や識別を行えるセンサシステムを開発するため,北海道宮島沼を渡りの経由地とするマガンを対象に,水面でねぐらを取る個体を撮影し,数の検知と鳥種ごとの識別を目標としました.まず飛行撮影に利用できそうなカメラを比較し,熱赤外センサは水鳥と水面との温度差の検知が難しいため,空間分解能の優れた高感度カメラや可視カメラを重点的に利用することを検討しました.高感度カメラを安定的に飛ばせるようにMikrokopter社製の8枚翼ドローンを改良し,対象種ごとに必要な解像度を割り出した上で実用可能な撮影高度(100–150m)を定めました.ねぐらを取っているマガンの撮影には低い照度での撮影設定を探る必要があり,ISO感度を高く保った状態(1600 以上)で露出時間を長く取ったスローシャッター撮影(1/30 以下)が有効ということが判明しました.ドローン撮影で得た画像の解析は機械学習によるカスケード分類器の構築や,RパッケージのEBImageを用いたフィルタリング・2値化手法など,幅広く試験中です.また,これらの情報をもとに,ドローンシステムの生物相への影響や適正な運用方法の取りまとめを現在行っており,早期の保全活動への運用に向けて努力しています.

3 全天空監視システムの開発と画像解析を用いたマガン飛来数の推定

山田浩之(北大院・農学研究院)

このシステムは,湖水面上などに設置した全天空カメラでねぐら入りするマガンのタイムラプス撮影を行い,撮影された画像を無線通信で約2km離れた基地局に送信した後,画像解析を用いてマガン個体数を自動的にカウントするもので,様々な解像度のカメラと全周魚眼レンズを試用した結果,マガンの検出には10Mpx以上の解像度が適していることがわかりました(図2).10Mpx以上の解像度で,数km間の大容量データの無線通信を可能とする市販のネットワークカメラがないため,解像度12Mpxの全周魚眼レンズ搭載カメラ,長距離通信向けのWiFi中継器,遠隔操作のための特定小電力無線機器を組み込み,レンズカバー洗浄用ワイパーも搭載した監視システムを構築しました.これにより,基地局のパソコンから撮影開始時刻やタイムラプス撮影間隔等を設定することで,撮影後の画像を自動で基地局にて受信することが可能となりました.画像解析による個体数カウントには,画像処理ライブラリを導入したMicrosoft R Open(Microsoft)を用い,マスク処理,二値化,ラベリング等の処理を採用した自動カウントスクリプトを作成しました.宮島沼での試験運用を行い,画像解析による自動カウントの精度を評価し,その結果,従来法で得られた個体数と概ね一致することがわかりました.今後は,宮城県伊豆沼・内沼での本格運用のための耐久性試験の実施と,画像解析法の改良を行う予定であるとの説明がありました.

図2.マガンカメラ.ねぐら入りするマガンのタイムラプス撮影を行い,撮影された画像を無線通信で基地局に送信した後,画像解析を用いてマガン個体数を自動的にカウントする.

4 ドローンの接近に対するガンカモ類の反応

嶋田哲郎(伊豆沼財団)

モニタリング技術の適正運用に向けたマニュアル・ガイドライン作成では,システム作りに寄与するため,モニタリング対象となる生物種の環境情報収集などを行いました.すなわち,初期段階の試験運用でシステム運用に関する情報の収集を行ったほか,マガンやトンボ類,ハスの目視などによるモニタリングを行い,ドローンによる監視が水鳥などの野生生物に及ぼす影響を評価しました.これらについて,伊豆沼財団の嶋田が報告しました.水平に接近するドローンに対して,カモ類は50m以下の高度で,ハクチョウ類は60m以下の高度で遠ざかるまたは飛び去るといった逃避行動が認められました.ガン類は群れの位置によって反応が異なり,陸上では高い空域の150mでも飛び去ることがありましたが,水面にいる群れの場合には50mよりも高い高度であれば飛び去ることはありませんでした.垂直接近試験では,カモ類は水面では40m以下の高度で逃避行動が認められました.ハクチョウ類は,陸上では64m以下の高度で,水面では74m以下の高度で逃避行動が認められました.ガン類は,陸上では90m以下の高度で,水面では40 m 以下の高度で逃避行動が認められました.機体離陸地の遠近に対する反応については,カモ類は群れから151–593mの距離から,ハクチョウ類は群れから114–521mの距離から機体を離陸させましたが,機体の上昇中に群れが飛び去った事例は一度もありませんでした.それに対してガン類はしばしば反応し,全44例中22例(50%)で機体の上昇中に群れが飛び去りました.ただし,離陸地が群れから離れているほど,機体が上昇しても群れがその場に留まる傾向がありました.この結果から,カモ類やハクチョウ類は,離陸地は群れから150m以上の距離をとれば問題なく離陸可能と考えられ,ガン類は300m以上の距離をとることが望ましいと考えられました.

まとめ

今回の自由集会では,40名の参加者に集まっていただき,こうした最新技術の,鳥類モニタリングや湿地保全への適用可能性などについて活発な議論が交わされました.社会的に人材不足が深刻化している中,これまでの生態系の監視,管理システムの維持が将来的に難しくなる懸念があります.最新技術による省力化,コストダウン化を図ることで,こうした問題に対応していかなければなりません.