日本鳥学会2023年度大会参加報告

北海道大学 文学院 博物館学研究室 修士1年

池田圭吾

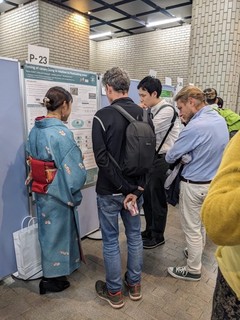

2023年9月15日から18日にかけて,金沢大学で開催された日本鳥学会2023年度大会に参加しました.今年で2回目の参加となり本大会で私は,「江戸時代の北海道におけるワシの分布」という題目でポスター発表を行いました.また,3日目に行われた懇親会にも初めて参加し,非常に有意義な時間を過ごすことができました.

江戸時代のワシの分布に関するポスター発表では,幸いなことに歴史資料を用いた鳥類の研究に興味を持っていただくことができ,様々な分野を専門とする方々からご意見やご質問をいただき大変実りのある時間となりました.特にご質問が多かったのは,江戸時代の北海道におけるオジロワシやオオワシの個体数に関するものでした.私自身もその点には大きな関心がありますが,歴史的な史料に残されたデータには限りがあり,個体数を算出することは容易ではありません.しかし,私が考えていたこととは異なる視点から,当時の個体数を算出する手法についてご助言をいただくこともでき,研究を進めていくうえでの視野が広がりました.

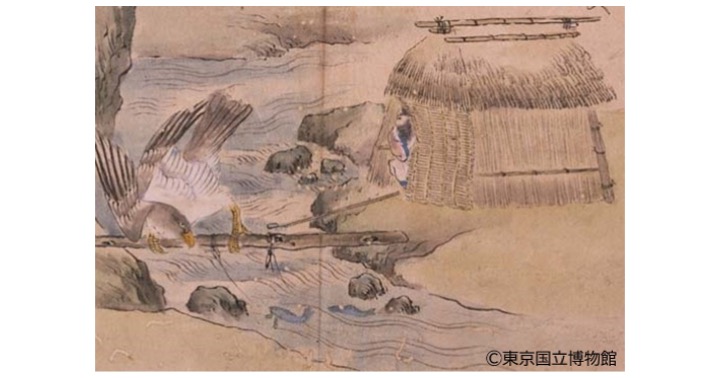

(東京国立博物館所蔵『蝦夷島奇観』を加工、http://webarchives.tnm.jp/)

初めて参加した懇親会では,歴史的,文化的な観点から鳥類を研究している方々と意見を交わすこともできました.歴史資料に記載された鳥類に関する研究を専門としている方は少ないので,普段そのような方々とお話できることは多くありません.そのため,本大会のような貴重な機会を提供していただけることは非常にありがたいです.また,それと同時に歴史的な視点から鳥類を研究するにあたっては,現代の鳥類の生態に関する知識を学ぶことが欠かせません.ポスター発表や口頭発表ではもちろんのこと,懇親会でもイヌワシやオジロワシなど猛禽類の生態に関するお話をお聞きすることができました.ほかにも,ここには書き尽くすことができないほど様々な貴重な話をお聞きすることができました.本当にありがとうございました.

余談ではありますが,個人的にはちょっとしたトラブルもありました.3日目の朝には,会場行のバスに乗ることができず,会場から金沢駅に戻るときには数人で話しているうちに乗り過ごしてしまったのです.しかし,初対面の参加者の方からタクシーの乗り合わせを提案していただいたり,金沢駅まで電車に乗って談笑しながら帰ったりとなんとか無事に日程を終えることができました.昨年度初めてポスター発表を行ったときにも感じたことですが,このような参加者の皆様の和やかな雰囲気のおかげで,学会全体の議論が活発になると同時に,歴史的な鳥類の研究をも受け入れていただける懐の深い学会になっているのだと思います.

また,他の参加者の方々の発表で個人的に興味深かったのは,野鳥をまもる防鳥ネットの展示や販売ブースでした.地元に帰省した際に野鳥を観察しにいくと,ハス田の防鳥ネットに多くの野鳥が絡まっている様子を頻繁に目撃します.そのような姿を見るのは悲しく,水鳥によるレンコンの被害を減らすことと,防鳥ネットを野鳥にとって安全なものにすることの両立はできないのか疑問に思っていました.そんななか,羅網事故が発生しにくい防鳥ネットを開発している方による展示や販売ブースを本大会で見かけ,嬉しく思いました.本大会では,このような実践的な取り組みに関する展示とともに,レンコンの食痕から食害のもととなる加害種を推定する方法に関するポスター発表もあり,様々な視点から研究が行われていることを学びました.今後,これらの研究成果が生かされ,防鳥ネットによる野鳥の被害が減少することへの期待が膨らみました.

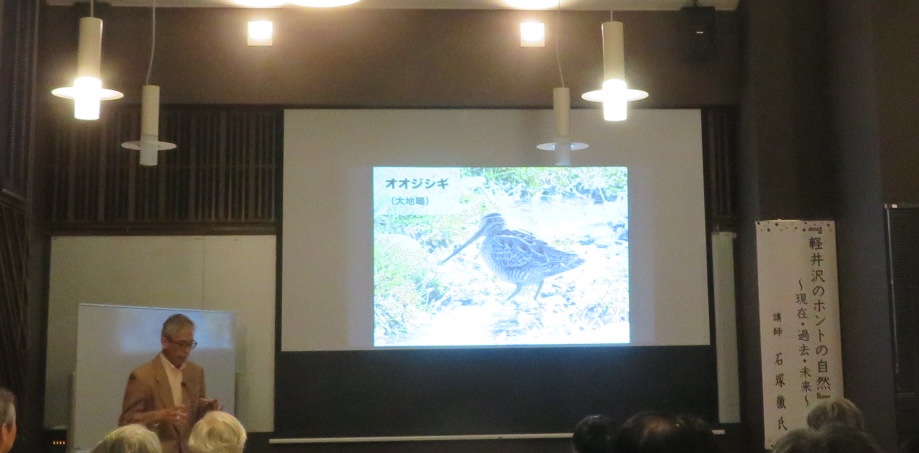

話題を歴史的な鳥類の研究に戻すと,2日目の午後の自由集会では「第5回標本集会 江戸時代の鳥を知ろう」が開催されました.明治時代の標本コレクションに関する説明の後,茶の湯で使用される羽箒,江戸時代の出来事が記録された古文書,遺跡から出土した骨をそれぞれ用いて,標本に残らない江戸時代の鳥類を研究する方々の発表を聞くことができました.まさに私が学んでいる時代に関する発表ですが,手法や対象とする鳥類が異なれば知らないことばかりで,非常に勉強になりました.また,羽箒に使われた羽の種類を特定するために奔走したり,古文書からひたすら「鶴」の字を探したり,様々な分析手法を用いたりと研究に対する熱意が伝わってくる発表でした.私自身も研究を進めていくことはもちろんですが,今後このような熱意が広まり,鳥類研究の1つの分野として,古文書に限らず幅広い歴史資料から鳥類を研究する分野がさらに発展していくことを期待しています.

最後に,2023年度の大会を開催し,無事に4日間の日程を終えるためにご尽力いただいた大会実行委員やスタッフの皆様と,どんな分野でも暖かい雰囲気で受け入れていただける参加者の皆様に御礼申し上げます.そして,2024年度の大会に参加できることを心待ちにしております.