板谷浩男1) ,早矢仕有子2) ,渡部良樹3) ,富岡辰先4) ,須藤明子5) ,守屋年史6) ,高橋満彦7)

1)パシフィックコンサルタンツ株式会社(当時),2)北海学園大学,3)日本野鳥の会東京,4)財団法人日本野鳥の会,5)株式会社イーグレット・オフィス,6)NPO法人バードリサーチ,7)富山大学

1.趣旨説明,観察者の有無がオオタカの繁殖成功率に与えた事例紹介 板谷浩男

近年,デジタルカメラが普及したことにより,野鳥観察者の大半がカメラを保持し,野鳥を観察するだけではなく,野鳥を撮影することを目的にしている観察者が大多数を占めるようになりました.そして,撮影した画像や動画はSNSに投稿することで認証要求を得るということが一般化しています.鳥の生態を熟知していなおらず自らの力で発見したり識別したりする力がなくてもSNSで情報を得ることで,簡単に野鳥がいる場所を知ることができ,撮影できるという時代になりました,また,撮影者の中には,野鳥を生物としてではなく風景などと同様にとらえ,生き物を相手に撮影をしているという認識がなく撮影をしている人が出てきており,観察者(撮影者)の存在が野鳥達に対して必要以上に影響を与えることになる例も見受けられます.

結果として,観察者の存在が希少種の保全に悪影響を与えたり,撮影に対する欲求が過剰になることで社会的なルールを無視する行動が見受けられるようになり,野鳥観察自体が社会的な問題となりつつあります.私がオオタカの調査をしている東京都の都市公園では,オオタカは人に慣れているから繁殖期にむやみにオオタカに近づいて撮影をしても,繁殖に影響を与えないという誤った認識をSNSで発信する人も存在しており,危惧しているところです.調査結果でも,観察者に対して何らかの対策が講じられているところと,対策が何もされず観察者が営巣地付近を自由に行き来できる場所とでは,繁殖成績に大きな差が生じていました.

今回主催した自由集会では,いくつかの事例を参考に,野鳥観察が,希少種保全に与えている影響や,社会的にも問題を生じさせている現状について議論しました.また,総合討論では,参加者から情報や対処方法を求めながら,この問題に対して研究者や鳥に係る仕事をしている者がそれぞれの立場でどのような対応をすべきかを探りました.

写真1 犬を連れてオオタカの営巣地に接近するカメラマン 2.野鳥観察に関するトラブルの事例の報告 渡部良樹

野鳥観察に関するトラブルを,カメラマンや観察者によって1)長期的に問題が生じた事例と2)一時的に問題が生じた事例に分け,さらにa)鳥類(や自然環境)への影響とb)人への影響に分けて紹介しました.1)長期的に問題が生じた例として,八王子城跡の事例を紹介しました.ここはサンコウチョウなどのヒタキ類夏鳥の撮影地として有名で,5,6月は夏鳥の営巣前からバードウォッチャーやカメラマンが集まり,サンコウチョウ等の巣が常時カメラマンに覗かれる事態が発生しています.1-a)カメラマンや観察者が鳥類に対して与えた影響の結果の可能性があることとして,サンコウチョウ生息数の減少,営巣場所の変化(人から見づらい場所に造られる)が挙げられます.また,カメラマンが悪影響を与えたと考えられる事例として,オオルリの囀りの音声が流された事例がありました.1-b)人に対して与えた影響と考えられるものは,通行路に居座る,撮影機材を置くなどによる通行妨害,ゴミの廃棄,路上駐車などがあります.2)一時的に問題が生じた例として,2019年-2020年にコノドジロムシクイが越冬した八王子市館町の住宅街の事例と,2013年にセアカモズとアカモズの交雑個体が越冬した平塚市の耕作地の事例を紹介しました.2-a) 鳥類に対して与えた影響としては,前者では対象の鳥を見ていないため不明で,後者では対象の鳥への人の接近により,鳥が遠くへ逃避したことが挙げられます.2-b)人に対して与えた影響としては,前者では民家にレンズを向けることによるプライバシーの侵害と,路上に人が集まったことによる通行妨害が挙げられます.後者では多くの人や車が路上に集まったことによる通行妨害や,私有地(耕作地)への不法侵入が挙げられます.

カメラマンや観察者によるトラブルの性質は,長期的なものと短期的なものではやや異なり,長期的なトラブルは,毎年渡来する渡り鳥や留鳥の生息地で生じ,放置すると解決せずに続くことが挙げられます.一方,一時的なトラブルは迷鳥や珍鳥の情報が流れた場合に生じ,鳥類への影響は,個体に対するものがあったとしても,種や個体群レベルにまで及ぶことは少なく,鳥類,人への影響はともに放置しても自然解消する可能性があります.しかしこのような自然との接し方や認識は,影響の大小にかかわらず他の場所や人へ伝播拡大する可能性があり,放置すべきではないと考えています.

写真2 東京都八王子城跡。サンコウチョウの巣の真下に観察場所が指定されているため、繁殖妨害の可能性がある。 2022年6月26日撮影

写真3 写真2のカメラマンが撮影していたサンコウチョウの巣(白丸内)。かなり高い位置に巣があるが、営巣前からカメラマンが集ったためかもしれない。2022年9月11日撮影

写真4 八王子城跡のバードウォッチャー向け警告看板。様々な苦情が寄せられていることが分かる。2022年6月26日撮影

写真5 東京都八王子市。珍鳥のコノドジロムシクイが住宅街に現れたため、カメラマンが集まり、民家の敷地内を覗いている。2020年1月13日撮影

写真6 神奈川県平塚市。セアカモズとアカモズの交雑個体(当初セアカモズと言われていた)が越冬し、多くのカメラマンと乗用車が集まり、通行の障害になった。また、耕作地に入る人もいた。2013年2月23日撮影

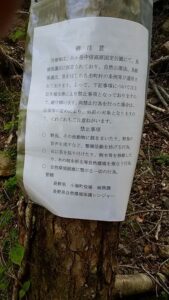

写真7 長野県小海町。コマドリなどを目的にカメラマンが集まる場所に貼られた看板。1)野鳥、その他動物にエサをまいたり、野鳥の音声を流すなど、繁殖活動を妨げる行為、2)石に苔を貼り付けたり、倒木等を移動したり、木の枝を折る等自然環境をその会う行為、3)自然環境破壊につながる一切の行為、が禁止事項として挙げられている。当地域は国定公園内で、鳥獣保護区に指定されている。2019年5月12日撮影

3.絶滅危惧種シマフクロウの見方と見せ方 早矢仕有子

絶滅危惧種のシマフクロウは、夜行性の留鳥で家族単位で暮らしています。国はシマフクロウの保護事業を始めた1984年からずっと、人の接近による繁殖や採餌の妨害を防ぐため,生息場所を非公開にしてきました.しかし,インターネットの普及に伴い,採餌場所や営巣地で撮影された野生個体の写真と生息地情報がウェブ上に拡散し,カメラマンによる生息地への入り込みが急増しています.シマフクロウを餌付けし集客に利用する宿泊施設も複数存在し、写真撮影の便宜を図っています.また、中には,立入禁止の看板や柵を無視し、国がシマフクロウ保護のために設置している巣箱や補助給餌場所への侵入を繰り返す者も現れ,保護増殖事業の継続に大きな支障が生じています.シマフクロウ個体および営巣地への過度の接近や営利目的の餌付けに法的規制が無い現状を改める必要があります.

その上で、野生個体に悪影響を与えず、生息地情報を隠したままで生態や保護の現状を知ってもらう取り組みとして、筆者は、繁殖巣からのライブ配信を試み、シマフクロウの子育ての様子をインターネットで見守る活動への参加を呼びかけてきました。参加者には、シマフクロウへの知識・愛着・保護活動への共感の高まりが確認できました。この取り組みを定着・拡大することで、営巣地への侵入防止にも貢献できると考えています。

4.イヌワシの営巣をYouTubeでライブ公開〜その経緯と課題 須藤明子

滋賀県の伊吹山のイヌワシ生息地では,1990年代からイヌワシの撮影を目的としたカメラマンによる樹木伐採や餌付けなどの問題が続いています.環境省,滋賀県,伊吹山自然再生協議会による看板設置やパトロールなどが行なわれてきましたが,効果は限定的でした.さらに近年になって,一部のカメラマンが巣に接近し,卵や雛が死亡する恐れが高まったため,「見守りによる監視」と「生息地保全への理解」を目的として,巣内でのようすをYouTubeでライブ配信する取り組みを2023年4月1日に開始しました.

イヌワシなど希少種の生息場所は,保全の観点から非公開が原則です.また普通種であっても営巣の写真や映像の公開は控えるべきだとされています.そこで,一般公開に先立って,希少種の研究者や保全の専門家に限定公開して意見を聞きました.その結果,これまでの保全に関する取り組みの実績や他に良い保全策が見当たらないこと等から,公開に賛同する意見が多数を占めたため,一般公開に至りました.

ライブ配信終了までの3カ月間の視聴回数は146万回を越え,多くの視聴者がイヌワシの育雛を見守り続けたことにより,巣に接近するカメラマンは見られず,大きな監視効果が得られました.

また,雛が食物不足により巣立ちできず,親鳥が育雛を断念する結果となり,視聴者はニーナと名付けた雛が,健気に親鳥の帰りを待つ姿を目の当たりにすることで,イヌワシが置かれた深刻な食物不足を痛感しました。ニーナを助けるために何ができるのか,チャット機能を活用して海外を含め視聴者同士が真剣に議論した結果,健全な自然環境や生物多様性を保全するための取り組みに共感し,自らもできることをやろうと考える視聴者が増えました.イヌワシの生息地保全を目的としたクラウドファンディングが,数時間で目標額200万円に到達し,さらに700万円を超える資金が集まったことも,これを反映していると思われました.視聴者の多くは,もともと野生動物や自然に無関心であったことから,希少種や生物多様性保全について,広く知ってもらう教育効果も大きかったと考えられました.

一方,巣から落下した雛の救護について,人による自然界への介入行為への批判をはじめ多様な意見が寄せられました.親鳥の育雛放棄等の場合に備え,域内保全から域外保全(飼育個体群への参入)への切り替え等について,関係者による情報共有と協議の場が必要と思われました.

写真8 伊吹山ドライブウェイの立ち入り禁止区域(道路交通法)でイヌワシを撮影するカメラマン 5.日本野鳥の会のマナー問題への対応について 富岡辰先

これまでに,日本野鳥の会では,①ホームページ等での撮影等のマナーの普及,②テレビ番組・新聞・写真コンテスト等でマナー違反があった場合に再発防止の要望書を送る等の再発防止等の申し入れ,③会員や一般の方から,支部の探鳥会のマナー違反や支部報でのマナー違反の報告があった場合に一般市民や各支部等に申し入れ,等の対処を実施してきました.また,「野鳥観察・撮影の初心者に向けた,マナーのガイドライン」(2022)の作成や,マナーガイドラインのパンフレット(2023)を作成し,探鳥会等で配布を実施するなどの活動をしています.

日本野鳥の会が普及しているマナーパンフレット P1

日本野鳥の会が普及しているマナーパンフレット P2

6.野鳥撮影の法的規制 高橋満彦

日本国内では,野鳥撮影等の一般的規制(広く適用されるもの)はありません.絶滅危惧種への撮影等に対する規制もありませんし,保護区における規制についても,法律で一定程度導入され始めましたが,適用されるのはわずかな面積に過ぎません.一方,海外ではイギリスのWildlife & Countryside Actは,保護鳥の繁殖行動の妨害を禁止し,巣の撮影には撮影ライセンスを発行しています.アメリカのEndangered Species Actでは,絶滅危惧種のハラスメント“harass”は,捕獲と同義として処罰され,写真家の訴追も発生しています.また,その他の国でも,国立公園等では過剰接近,餌付け,コールバック,立入り等の規制が実施されている例があります.

海外の国立公園や保護区は原則として国有地であるため圡地所有権等に基づいて規制ができますが,日本の自然公園制度(国立公園)は,土地の権原に基づかない公法的規制で,私有地を指定できる反面,厳しい規制がしづらい状況です.また,環境保全当局の取締り権限,機動力・能力の差もあります.山野で取締りが困難なのは,どの国でも同じですが,海外ではレンジャーに警察権限があるなどの差もあります.

7.総合討論 守屋年史

規制・マナーの問題について,科学的な議論を行うためのエビデンスの収集などが鳥学会として貢献できるポイントという意見を頂いたほか、規制やマナー普及のために野鳥の観察者や撮影者の関係者に適切に届く効果的な情報発信が,実装のために必要という意見,また,撮影を主体としない野鳥観察の魅力を普及するといった昨今のスタイル自体を見直すことも重要な視点ではないかとの意見を頂きました.

写真8 自由集会の様子 <参加者との意見交換>

自然観察ツアーを開催するにあたり,マナーを教えることは大切だが,あまりマナーを強調すると楽しむところが無くなってしまう可能性があるので,そこは難しい.

マナー問題は避けて通れない問題であるため,ツアー会社は,関係する団体や組織と協力し情報を発信していく必要がある.届けたい人への効果的な情報発信が必要.

説得力を持たせる方法としてエシカルフォト(倫理的な写真撮影)などの議論が足りないような気がする.

鳥学会員としては,このような問題が鳥にどういった影響を与えているかを定量的に示していく必要がある.

一方的にこういうことは悪いから止めろと言っても相手が反発するだけで難しい.鳥学会に属する研究者は,鳥に影響を与える行為について,科学として何が,どう影響するかを明確に示すことが大事だと思う.

鳥の野外調査の倫理規定がないため,学会がバンディングなどの野外調査(研究)に対しても倫理的な観点と必要性をしっかりと示していくべき.

マナー問題には教育が重要だと感じる.子供達から教育を進めていくのがよい.

カメラを捨てたバードウォッチングを復活させた方がよいと思う.カメラで撮影することはとても楽しいことだが,あえてカメラを持たないで観察にシフトした鳥見をすることで,鳥との接し方などについて見直すきっかけになるのではないか.

環境アセス関連の調査者には,調査圧について理解していない方がいる.今後,一般の方への啓発含め,業務としている方々への注意喚起も必要ではないか.

また,会場では以下のようなアンケートも実施したところ,問題事例把握や配慮を行っているとの意見も多く寄せられ,関心の高い事柄であることが実感できました.アンケートの質問は、以下のとおりです.

(質問1)野鳥観察や撮影に関わる問題事例を知っていれば教えてください.

なお,アンケート継続して実施しているため,この記事を読んだ方の中からもアンケートに回答頂けると幸いです.

アンケートのURLhttps://docs.google.com/forms/d/1k-xCtbwWDEUn00EQpVyzTW2EKjDFyfzwui5_6rOtCvY

2024年大会でも自由集会を開催予定です.